平成24年4月12日判決(大阪地裁 平成23年(ワ)4131号)

【キーワード】

均等 第1要件 本質的部分 出願経過

1 概要

本件は、均等第1要件(非本質的部分)の認定において、出願経過を補強的に用いた事例である。被疑侵害者側が出願経過を参酌して禁反言等を主張することは、非充足及び均等第5要件に関する反論においては一般的であるが、均等第1要件に関する反論においてもあり得ることが示唆されている。

2 本件特許発明の説明

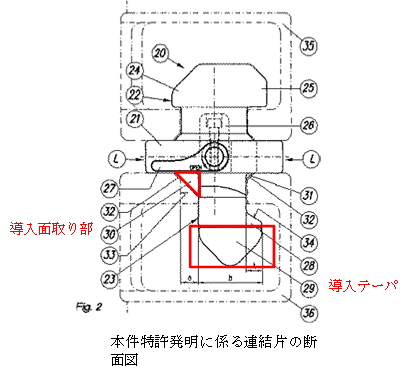

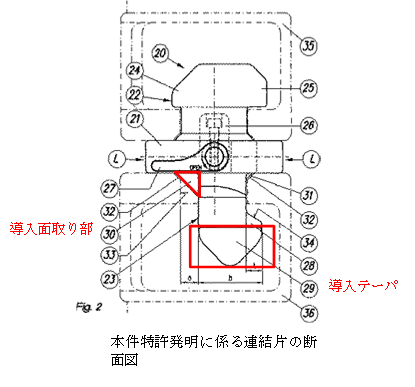

本件特許発明について整理する。本件特許発明のクレームは以下のとおりである。理解の便宜のために、図を引用する。

| A 上下に載置した2つのコンテナ(35、36)をそれぞれのコーナーフィッティングにおいて連結するための4個一組で使用される連結片であっ て、 B 4個一組で当該連結片を用いて前記2つのコンテナを連結させるための、 C 係止板(21)と、前記係止板(21)から延設して上段コンテナ(351 )の下側コーナーフィッティングの細長孔(33)に挿入される上側連結突起 (22)と、下段コンテナ(36)の上側コーナーフィッティングの細長孔(33)に挿入される下側連結突起(23)とを具備し、 D 下側連結突起(23)の側面には、下段コンテナ(362 )の上側コーナーフィッティングの細長孔(33)内部でのロックのためのロック用留め具 (28)が当該細長孔(33)の長手側方の一方側に突出するように設けられると共に、 E 前記長手側方の他方側であって下側連結突起(23)の係止板(21)との接合部には、上段コンテナと下段コンテナの連結動作中に細長孔 (33)の構成壁に当接して前記ロック用留め具(28)を細長孔(33)内部のロック位置へと案内するように傾斜した導入面取り部(30)が設け られており、 F 前記ロック用留め具(28)には、コンテナを分離するために上段コンテナ(35)を持ち上げたときに細長孔(33)の構成壁に当接する部分に、 下側連結突起(23)をロック解除位置へと案内するように傾斜させた傾斜ショルダー面(34)が設けられ、 G 上側連結突起(22)を上段コンテナ(35)の下側コーナーフィッティングにおける4つ全ての細長孔(33)にそれぞれ挿入する際、前記ロック 用留め具(28)が、上段コンテナ(35)の前面のコーナーフィッティング(43)と後面のコーナーフィッティング(44)とで、それぞれ反対方向を 向くように挿入し、 H 上段のコンテナ(35)は、鉛直軸に対して回転することによって、下段のコンテナ(36)との連結または分離がなされることを特徴とする連結 片。 |

本件特許発明は、船などでコンテナを積み上げていくときに、積み上げたコンテナがズレないようロックするための連結部品(基本的には4つで1セット)である。

本件特許発明の解決課題は、可動ロック部材を使わない安全なロック状態を得るための全自動の連結部品を提供することにある(【0011】~【0017】)。かかる課題を解決する手段が、①ロック用留め具の導入テーパ(29)と導入面取り部(30)を設けた点、及び、②連結片を前後で向きを変えてコンテナに備えた点にあると考えられる。したがって、これら2点が本件特許発明の本質的部分であるといえる。

①及び②につき、もう少し詳しく説明する。

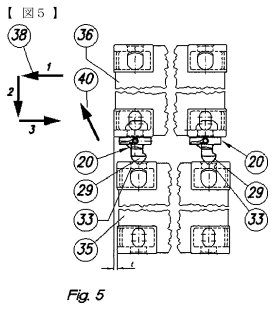

まず、①につき説明する。下本件明細書【0026】【図5】に記載されているとおり、コンテナを連結させる動作においては、まずロック用留め具の導入テーパ(29)が上段コンテナをガイドする機能を果たし、次いで、導入面取り部(30)がロック用留め具によるロックを実現し、安全なロック状態を得ることができる。したがって、この両者がともに不可欠な構成であり、本質的部分であるといえる。

次に、②につき説明する。下本件明細書【0011】に記載されているとおり、4つで1セットの連結片の内、2つずつ向きを変え、積荷時には、導入テーパ(29)と導入面取り部(30)の組合せにより、上段コンテナを旋回させながら下段コンテナに連結させることができる一方で、いったん連結させた後は、上段コンテナの大きい慣性モーメントによりロック状態が外れることはなく、安定したロック状態を得ることができる。

上記「上段コンテナを旋回させながら下段コンテナに連結させる」動作が分かりにくいかもしれないので、もう少し説明を加える。

上段コンテナが下降し、連結片の導入テーパ(29)が下段コンテナの細長孔に差し掛かった場面を想定して頂きたい。下図に示すように、上段コンテナの前後で連結片のロック用留め具の向きが異なるから、前の連結片はその導入テーパによりいったん左に移動するのに対し、後の連結片はいったん右に移動する。その結果、上側コンテナは回転することになる。

上段コンテナは、更に下降し、導入面取り部(30)に接し、同様に逆方向に回転し「、最終的には下段コンテナに連結されることになる。

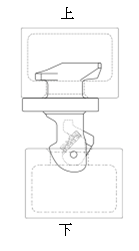

3 被告製品

被告製品の構成は、下図に示す通りである。この図とのとおり、下部凸部が下段コンテナのコーナ金具の溝穴に挿入される。そして、上段コンテナを下降させていくとこの凸部がばね機構によりいったん凹み、その後バネの付勢力により凸部が再び突出し、その結果、上下コンテナが連結される。ここで、先端のテーパ部分は、位置決めをするガイド機能があるが、左右方向のズレを修正するだけである。

4 裁判例

以上1及び2の事実を基に、裁判所は、以下のとおり、被告製品が構成要件Eを充足しないと述べた。

| 以上のとおり,被告製品の下部突部は,可動突部と反対側(図面左側)の面が,先端から円弧を描くように傾斜しているため,下段コンテナのコーナー金具の溝穴に挿入される際に,上記可動突部と反対側(図面左側)の面に溝穴の壁が当接した場合は,必ず,上記斜面によって可動突部の方向(右側)に移動させられた後,上段コンテナが下段コンテナに向かって下降し(上記斜面に溝穴が当接しなかった場合は,下部突部はそのまま下降する。いずれの場合でも,下部突部の最大幅は,コーナー金具の溝穴より大きいため,可動突部は溝穴の壁に当接した後,へこむ。),下部突部傾斜面が溝穴の構成壁と当接する前の時点において,可動突部が元に戻り,細長孔の構成壁と係合する状態,すなわち構成要件Eの「ロック位置」に位置することが認められる。 したがって,被告製品の可動突部は,下部突部傾斜面によってロック位置へと案内されるものではない。 また,被告製品は,上段コンテナを下段コンテナに対して単に下降させることにより連結がされるものであり,上段コンテナを鉛直軸に対して旋回させることにより連結がされるものではないから,本件特許発明とは,この作用効果の点においても相違するというべきである。 ・・・(中略)・・・ |

次に、裁判所は、均等侵害につき、以下のとおり判断した。

| 2 争点1-2(被告製品は,本件各特許発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか)について (1) 特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても,①上記部分が特許発明の本質的部分ではなく,②上記部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,③上記のように置き換えることに,当業者が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり,④対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから上記出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは,上記対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属する。 (2) 原告は,被告製品は,本件特許発明の構成要件Eの「導入面取り部」に換えて,可動突部を下部突部に対して可動に設計したものであるが,被告製品は,本件各特許発明と均等なものとしてその技術的範囲に属すると主張する。しかし,以下の理由から,前記1で認定した本件各特許発明と被告製品の相違点(原告の主張する置換部分)は,本件各特許発明の本質的部分(前記(1)①)ではないと認めることができない。 ア 特許発明の本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで,当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分,言い換えれば,上記部分が他の構成に置き換えられるならば,全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解される。 そして,本質的部分に当たるかどうかを判断するに当たっては,特許発明を特許出願時における先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で,対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか,それともこれとは異なる原理に属するものかという点から判断すべきものである。 イ 本件明細書の【発明の詳細な説明】欄には以下の記載がある。 【0004】 先行技術である「ミッドロックは以下の欠点を有する。上述したように,通常船上では,ミッドロックを通常挿入するコンテナ後方のコーナーフィッティングに近づくのは困難である。‥‥従来のミッドロックでは,その前方開口部にロック用留め具が係合して開口部をふさいでいるため,固縛手段を下段のコンテナの上側のコーナーフィッティングに固定することができない。 【0005】 上記に基づき,本願発明の基本目的は,上下に載置したコンテナの連結片と配列,および上下に載置したコンテナを連結させるための方法を創作することである。コンテナの上側のコーナーフィッティングの前側の開口部は,固縛手段のために開放されている。 【0006】 この目的を達成するために,本願発明の連結片は,ロック用留め具が他方の連結突起上に,コンテナの長手方向視で横に配置してあることを特徴とする。本願発明の配列は,コンテナが本願発明の連結片によって少なくともコンテナ前方のコーナーフィッティングにおいて,互いに連結していることを特徴とする。本願発明の方法によると,上段のコンテナと下段のコンテナとを連結または分離するときに,上段のコンテナがコンテナの鉛直軸を中心に水平方向に旋回する‥‥。」 「【0010】 先行技術である「全自動デバイスには,可動ロック部材が特に汚れの影響をとても受けやすいという欠点がある。したがって,これらの全自動デバイスは,たとえよくメンテナンスしたとしても非常にトラブルを起こしやすい。 【0011】 本願発明による特徴を備えた連結片は,全自動デバイスとして使うことができる。連結片は,上段コンテナの下側コーナーフィッティングの4つ全てにそれぞれ挿入される。同じデザインの連結片を4つ用いると,自動的にロック用留め具はコーナーフィッティングの「前方」と「後方」で異なる方向を向いてロックが掛かることとなる。このように準備したコンテナを下段のコンテナに載置するとき,特に連結片の形状のおかげで,コンテナは簡単に鉛直軸に対して旋回し,連結片の下側連結突起がロック用留め具によって下段コンテナのコーナーフィッティング内へ係合する。この結果として,航行中の上下に載置したコンテナ同士の安全なロックが保証される。‥‥」 ウ 本件明細書【0004】及び【0010】の記載によれば,先行技術であるミッドロックには,コンテナの前方開口部にロック用留め具が係合して開口部をふさぐという欠点があること,先行技術である全自動デバイスには,可動ロック部材が特に汚れの影響をとても受けやすいという欠点があることが認められる。 また,同【0005】の記載によれば,本件特許発明は,上記各欠点(課題)の解決手段として,上下に載置したコンテナの連結片と配列,上下に載置したコンテナを連結させるための方法を創作したものであることが認められる。 そして,同【0006】及び【0011】の記載によれば,上記解決手段の原理は,①ロック用留め具が下側連結突起上にコンテナの長手方向視で横に配置されていること,②連結片の形状のおかげで,上段コンテナが鉛直軸に対して旋回することにより,連結片の下側連結突起がロック用留め具によって下段コンテナのコーナーフィッティング内に係合するというものであることが認められる。そして,前記1(1)のとおり,上記②の「連結片の形状」は,構成要件Eの「導入面取り部」を意味するものと考えられる。 そうすると,構成要件Eの「導入面取り部」は,本件特許発明の課題解決手段である上記②における基本的構成であり,特徴的原理を成すものであることが認められる。換言すれば,本件特許発明において,全自動デバイスとして,上下のコンテナを連結する作用効果を奏させるには,構成要件Eの「導入面取り部」によりロック用留め具をロック位置まで案内することが必要不可欠の構成であり,課題解決の原理そのものであるというべきである。 これに対し,被告製品では,全自動デバイスとして,上下のコンテナを連結する作用効果を奏させるため,構成要件Eの「導入面取り部」の構成によりロック用留め具を係合位置まで移動させる構成ではなく,ロック用留め具そのものを可動突部とすることにより下段コンテナの溝穴と係合させる構成が採用されている。 したがって,被告製品の課題解決手段は,本件特許発明の解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものとはいえず,むしろ,異なる原理に属するものというべきである。 以上によれば,構成要件Eは,特許請求の範囲に記載された本件特許発明の構成のうちで,当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分であり,特許発明の本質的部分に当たる。このことは,前記1(1)エ(イ)のとおり,原告が,本件特許の出願手続において,「本件特許発明では構成要件AないしDが有機的に結合することにより,荷役者を介することなくコンテナの連結および分離ができ,全自動デバイスとして使うことができるという引用文献にはない顕著な効果を奏する」旨の意見書を提出していることからも明らかである。 (3) よって,被告製品と本件特許発明とは,本件特許発明の本質的部分である構成要件Eの点で相違するから,その余の点について検討するまでもなく,被告製品が本件特許発明と均等なものであるということはできない。 |

5 考察

上記のとおり、裁判所は、構成要件Eが本件特許発明の本質的部分にあたるから、構成要件Eに相当する構成を備えない被告製品が本件特許発明と均等ではないと述べた。上で述べたとおり、構成要件Eは、コンテナを回転させながら連結/分離するという本発明の効果を発揮するのに必要不可欠な構成であるから、本質的部分(の1つ)にあたることは明らかである。したがって、本判決は結論において妥当であるが、ここでは、引用判決文下線部に示すとおり、本質的部分の認定に際し、出願経過を補強的に用いている点について取り上げたい。

ある特許発明の構成が本質的部分にあたるかどうかという点については、出願経過ではなく、明細書の記載のみから判断すべきであると解釈する説が有力である3 。実務的にも本質的部分は明細書の記載から主張し、出願経過は第5要件(禁反言)に係る主張とするのが一般的である。もっとも、クレーム解釈において出願経過を参酌することもあることからすれば、本質的部分の認定において出願経過を参酌することが禁じられるわけでもないように思う。

本判決文を読む限り、出願経過が本質的部分の認定上どの程度の補強になるのか不明であるものの、禁反言とまではいえない意見書中の主張も被疑侵害者の防御の材料になりうるということである。実務的にも参考になろう。

2特許公報では、「下段コンテナ(35)」とされているが、「下段コンテナ(36)」が正しいと思われる。

3田村善之「均等論における本質的部分の要件の定義」(有斐閣、2009年)123頁、高林龍ら編集代表「現代知的財産法講座」(日本評論社、2012年)55頁[東海林保]