【平成28年12月15日判決(大阪地裁 平26(ワ)9552号・平27(ワ)6107号)】

【判旨】

被告が全ろうの中自ら作曲したと発表していた楽曲につき,多数の全国公演を実施することとなった原告が,被告の虚偽説明等が公となり上記公演を実施できなくなったとして損害金6131万0956円の支払を求めた(本訴)ところ,被告が原告に対し,原告が企画・実施した全国公演における著作権使用料相当額730万8955円の返還を求めた(反訴)事案。

【キーワード】

著作権,不法行為

1 事案の概要

原告(株式会社サモンプロモーション)は,国内外のアーティストの演奏会の企画・制作・実施等を事業とする株式会社である。被告は,当時全ろうの作曲家として売り出し中であり,原告に対し,自ら作曲したとする楽曲の利用許諾をしていた者である。P2は,当時私立音大の非常勤講師であり,被告の代わりに楽曲制作を行っていた者(いわゆるゴーストライター)である。

平成25年から平成26年にかけて,原告は,被告の作曲した交響曲・ピアノソナタの公演(本件公演)を企画・実施していたが,平成26年2月上旬頃,被告が全ろうではなく,被告の楽曲もゴーストライター(P2)が作曲したものであることが発覚したため,原告は本件公演の実施が困難であると判断し,以降に予定されていた公演を全て中止した。

その後,原告は,被告に対し,本件公演の中止に伴う損害の賠償を請求する本訴を提起したところ,被告は原告に対し,実施済の公演につき未払いの利用許諾料の支払を求める反訴を提起した。

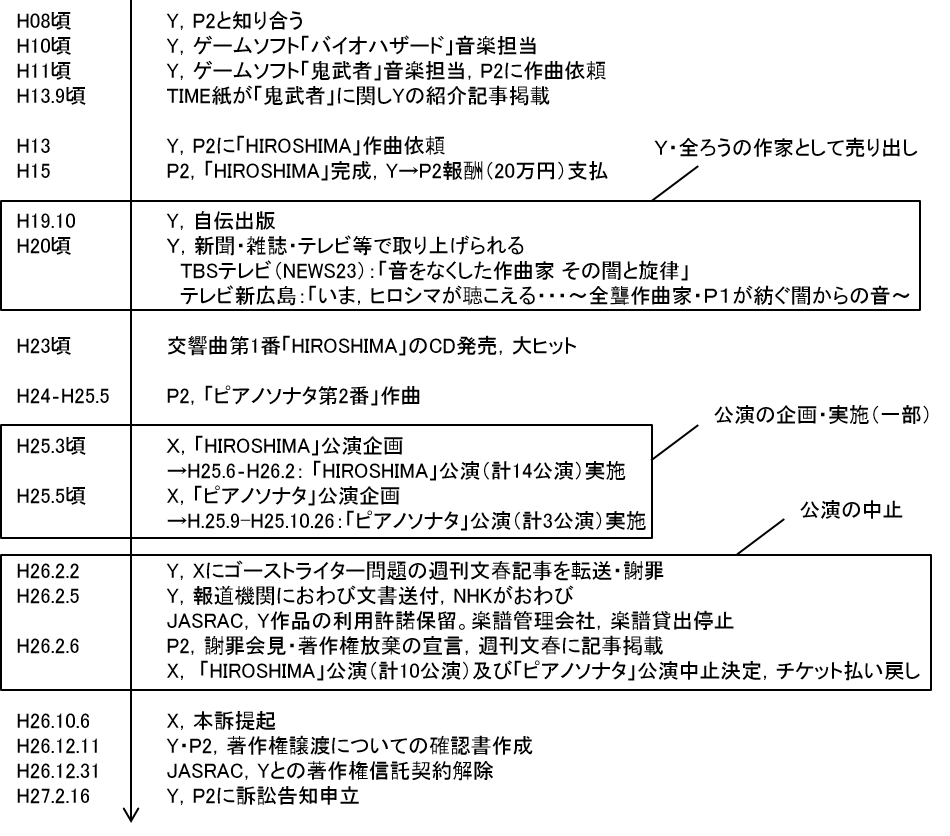

本件に関する時系列の詳細は下図の通りである(図中において,原告=X,被告=Yと表記する。)。

2 争点

本件の主な争点は下記のとおりである。本稿では,本訴における争点1(被告による不法行為の成否)を中心に取り上げる。

(本訴)

(1) 被告による不法行為の成否(争点1)

(2) 原告の損害額(争点2)

(反訴)

(3) 被告には本件楽曲に係る損失があるか(争点3)

(4) 原告の利得額(争点4)

3 争点1に関する判断

判決は,まず,本件公演を行うにあたっての原告の認識について,「被告が平成11年頃に全ろうとなり,耳鳴り,偏頭痛,頭鳴症等に悩まされながら,内側からの音を記譜することにより作曲活動を行った」という,被告の人物像や作曲状況が広く知られていたことが重要な事情であり,「仮にこれらの事情が事実でなかった場合には,本件公演を企画しなかったであろうと認められる」と認定した。また,被告においても,そのような原告の認識について,「当然承知していたものと認められる」とした。

また,被告が平成25年当時全ろうであったか否かについては,当事者間で争いがあったものの,「平成11年以降,被告が軽度から中等度の難聴であったことは事実であるといえても,全ろうの音が聞こえない状態であった点は事実でなかった」と認定した。

そして,不法行為の成否については,次のように判示し,被告の過失責任を肯定した(下線部は筆者が付与)。

それが,実際に作曲技法を用いて楽曲を具体的に創作し,記譜までしたのは別人のP2であり,被告が行ったという本件指示書等による関与は,楽曲の創作であるかどうかを争われるような指示にすぎず,しかも,全ろうといえるような状態にもなかったのであるから,作曲されたとされる当時に被告が軽度から中等度の難聴であり,また,仮に被告の関与が本件楽曲につき著作権法上の創作行為として肯定され,共同著作者とされることがあったとしても,被告の行為が不法行為を構成するものであることに変わりはないというべきである。

4 若干の検討

(1)本件の争点について

本件では,不法行為の要件である過失の根拠となる注意義務について,「(被告には)これまで公表していた被告の人物像や作曲状況が事実とは異なることを原告にあらかじめ伝え,その内包されるリスクを告知する義務があった」と認定している点が興味深い。

確かに,「被告は,それらに接した者に,聴力を失ったにもかかわらず,各種の作曲技法を用いて自ら楽曲を創作し,本件楽曲の記譜も被告自身が行っていたとの意味で,全ろうの作曲者であると理解させ,また,各種メディアもその感動性に着目して広く取り上げていた」という経緯からすれば,上記の人物像や作曲状況が虚偽であったことが,不法行為を基礎付ける重要な事実であることは間違いないと思われる。

一方で,被告が公演の主催者(原告)に対し,わざわざ「実はこれまでの説明(人物像・作曲状況)は全て虚偽でした。」と告げることは,行為の期待可能性という点からすると現実的には望むべくもなく,そのような行為を被告の(注意)義務として認定したことについては,本判決にやや違和感を覚えなくもない。

しかし,被告の行為は,「故意」(※結果の発生を認識しながら、あえてこれをする心理状態(大判昭和5年9月19日新聞3191号7頁))とまでは言い切れず,過失による不法行為構成を採用する以上,注意義務については上記のように認定せざるを得なかったのかもしれない。

(2)他の争点について

本件の他の争点について簡単に紹介すると,原告の損害額(争点2)については,「原告の損害として捉えるべきは,本件公演を企画・実施しなかった場合と比べて,本件公演を企画・実施したことの全体によって生じた損害(実施分も含めて損益通算した損害)であると解するべき」として差額説の規範を用いつつ,原告のこれまでの公演の開催実績等に鑑みれば,「本件公演により,他の公演を行う機会を逸したことにより原告が被った損害は,本件公演の予想利益の額とするのが相当であ」るとして逸失利益を認定し,これに本件公演の中止に伴う実損害と弁護士費用を加えた5677万8421円を損害額として認定した。

また,反訴(争点3,争点4)については,被告とP2との間で締結された著作権譲渡の確認書の存在や,P2が記者会見で被告に楽曲の著作権を譲渡したと述べていたことなどを根拠に,被告に著作権が譲渡されたと認定し,原告には楽曲の使用料相当額の不当利得があると認定した。また,原告が被告から利用許諾を受けていたとの反論については,利用許諾の事実は認めつつ,無償使用の合意まではされていなかったとして,「法律上の原因を欠く」と判断した。

(3)実務上の指針

本事案はメディア等で大きく取り上げられたこともあり,多くの人にとって馴染み深い事案ではないかと思われる。不法行為における過失認定(注意義務違反)の判断,逸失利益の算定方法等は,類似の事案において参考になると思われる。

以上

(文責)弁護士・弁理士 丸山真幸