【令和6年7月2日、(大阪地裁 令和5年(ワ))第5412号】

【事案の概要】

本件は、原告が、別紙被告作品目録記載の各作品(以下、総称して「被告各作品」という。)を制作、販売等する被告らの行為は、原告の著作権(複製権又は翻案権、譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害するとして、被告らに対し、〈1〉著作権法(以下「法」という。)112条1項に基づき、被告各作品の制作等の差止めを、〈2〉同条2項に基づき、被告各製品の廃棄を、〈3〉共同不法行為に基づき、損害賠償金500万円及び不法行為後の各訴状送達の日の翌日(令和5年7月23日)から支払済みまでの民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

【判決文抜粋】(下線は筆者)

主文

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

1 被告らは、別紙被告作品目録記載の製品を制作し、販売し、展示してはならない。

2 被告らは、別紙被告作品目録記載の製品を廃棄せよ。

3 被告らは、原告に対し、連帯して、500万円及びこれに対する令和5年7月23日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等

(中略)

1 前提事実(証拠〔枝番号のあるものは特に断らない限り、全ての枝番号を含む。以下同様。〕等を掲げていない事実は、争いのない事実又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実) (1) 当事者

ア 原告は、熊本県上天草市において、屋号を「P4」として、木工製品を制作販売する個人事業主である。

イ 被告P2は、広島市所在の「P5」(以下「被告店舗」という。)を運営し、同店で販売する商品の選択やイベントの企画を行う者である。また、株式会社P6は、「P7」と被告店舗を運営するところ、被告P2の妻P8は、被告P2とともに同社の運営に関与している。(甲28~30、乙5)

ウ 被告P3は、広島市において、屋号を「P9」として、ハンドクラフトインテリアやキッチンアイテムのアトリエを営む個人事業主である。

(2) 原告の作品

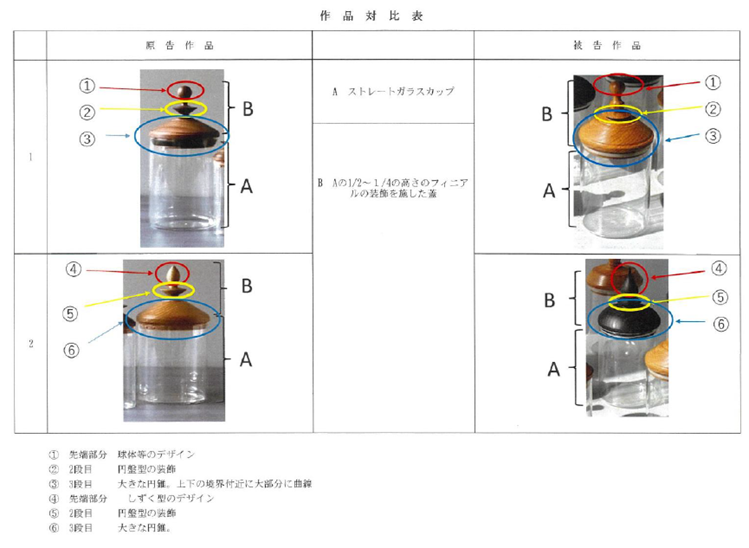

原告は、平成30年頃からP10と称するストレートガラスカップに木製の蓋を付した保存容器(キャニスター)の制作、販売を開始し、以後、改良を重ね、令和2年、別紙「作品対比表」の「原告作品」欄記載の各作品(以下、同表の番号順に「原告作品1」などといい、これらを「原告各作品」と総称する。)を制作、販売し、自己のインスタグラムに掲載した。(甲5、15)

令和2年1月21日、「P6のP2」と称する者が、メールで、原告に対し、原告がインスタグラムで紹介している作品の取引を申し込んだが、原告はこれを断った。(甲4)

(3) 被告各作品の制作、販売

ア 被告P3は、遅くとも令和4年7月24日から被告各作品を制作し、自己のインスタグラムに掲載した。被告各作品の例は、別紙「作品対比表」の「被告作品」欄記載の各作品(以下、同表の番号順に「被告作品1」などという。)である。(甲3)

イ 被告P2は、同年10月22日、被告店舗で被告各作品の展示会を開催し、以後、同店舗やオンラインサイトにおいて被告各作品を販売し、自己のインスタグラムに被告各作品を掲載した。(甲2)

(4) 被告らに対する警告及び被告による販売継続

原告は、令和4年10月21日、被告P3に対し、被告各作品が原告各作品と同じデザインであるとして、その販売中止を求めたが、同被告は、これに応じず、自己のインスタグラムから原告のアカウントをブロックする措置を講じた。(甲5)

原告は、令和5年1月ころ、被告店舗を訪れ、被告各作品の販売の中止を求め、以後、被告P2に対し、メールで複数回にわたり、被告各作品の販売の中止を求めた。(甲4、20、乙10)

被告らは、現在も、被告各作品の制作、販売を続けている。

2 争点

(1) 原告各作品の著作物性の有無(争点1)

(2) 複製又は翻案の有無(争点2)

(3) 氏名表示権侵害の有無(争点3)

(4) 被告らの故意又は過失の有無(争点4)

(5) 原告の損害額(争点5)

(6) 差止め及び廃棄の必要性(争点6)

第3 争点に関する当事者の主張

(中略)

第4 当裁判所の判断

1 争点1(原告各作品の著作物性の有無)について

「著作物」(法2条1項1号)とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であり、「美術の著作物」には美術工芸品が含まれる(同条2項)ところ、美術鑑賞の対象となり得るものであって、思想又は感情を創作的に表現したものであれば、美術の著作物に含まれると解されるから、同項は、美術工芸品が美術の著作物として保護されることを例示したものと解される。一方、応用美術(実用に供されることを目的とした作品であって、専ら美術鑑賞を目的とする純粋美術とはいえないもの)のうち、美術工芸品以外の量産品について、(意匠法による保護はさておき)美術鑑賞の対象となり得るというだけで一律に美術の著作物として保護されることになると、実用的な物品の形状等の利用を過度に制約し、将来の創作活動を阻害することになり、妥当でない。そこで、応用美術のうち、美術工芸品以外の量産品であっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できる場合には、美術の著作物に当たると解するのが相当である。

原告各作品は、コーヒー豆等を収納するガラス製の保存容器(キャニスター)であるから(争いなし)、実用目的を有する量産品であるといえる。原告各作品が、保存容器という実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているか否かについてみると、原告各作品は、ストレートガラスカップと木製の蓋から構成されており、ストレートガラスカップに装飾のある木製の蓋を組み合わせること自体はアイデアであるところ、前者(ストレートガラスカップ部分)には、保存容器として必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性が備わっているとは認められない(原告もこの部分について、創作的表現が備わっている旨の主張はしていない。)。また、後者(木製の蓋部分)は、先端側から順に略球形、円盤型、円錐型からなる3段から構成され、各段の境目はくびれの構成となっているところ、このような構成は持ち運びや内容物の収納、ストレートガラスカップに対する蓋の着脱を容易するために必要な構成であるから、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているとはいえない。また、仮に、保存容器(キャニスター)の実用目的を達成するために、その蓋部分の構成をフィニアル状にする必然性はないとして部分的には実用目的を達成するために必要とはいえない構成が含まれると解するとしても、略球形、円盤型及び円錐型を組み合わせていくつかの段を構成し、各段の境目がくびれている木製の装飾は、骨董品に用いられるなど、かなり前から家具等で広く用いられていたこと(乙3、4)、原告がP10を制作する以前の平成25年時点において、略球形や円盤の形状のいくつかの段が設けられ、各段の境目がくびれている木製の蓋が細いガラス瓶に接着された作品(乙2・5枚目)が存在していたことなどの事情も踏まえると、原告各作品の上記蓋部分の構成はありふれたものであって、美術鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的な表現を備えているとはいえない。

したがって、原告各作品は、創作性がなく、著作物であると認めることはできない。

2 争点2(複製又は翻案の有無)について

なお、事案にかんがみ、依拠性についても検討する。

原告は、被告各作品は原告各作品に依拠している根拠となる事情として、被告P2が令和2年1月に原告各作品の取扱いを求めたが原告がこれを断ったこと、令和4年10月以降に被告店舗で被告各作品が展示、販売されていること、及び、被告P3が原告のインスタグラムのアカウントをブロックしたことを挙げる。

しかし、上記1のとおり、原告各作品の蓋部分のフィニアル状の装飾は、従来から類似の装飾が広く存在するありふれたものであること、原告各作品と被告作品1及び同2を比較しても、木製の蓋部分の形状は、先端部分や2段目の円盤部分、3段目の円錐部分など複数の点において相違し、作品の印象にも相応の差異がもたらされていること、被告各作品の制作にあたって実施された両被告間の話合いにおいて、原告各作品に言及された事情はうかがわれないこと(乙8)などを踏まえると、原告主張の上記各事情を前提としても、依拠性を認めることはできず、他に、依拠性を認めるに足りる証拠はない。

したがって、被告らによる原告の複製権又は翻案権の侵害は認められない。

3 争点3(氏名表示権の侵害)について

上記1及び2に説示したところによれば、被告各作品を被告P3の作品として販売することが、原告の氏名表示権の侵害に該当するとは認められない。

4 まとめ

以上によれば、その余の点について検討するまでもなく、原告の請求は理由がない。

第5 結論

よって、原告の請求はすべて理由がないからいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。

(別紙)

【解説】

本件は、保存容器(キャニスター)である原告各作品の著作物性の有無及び被告各作品の原告作品に対する依拠性が判断された事案である。

裁判所は、応用美術のうち、美術工芸品以外の量産品である原告各作品の著作物性について、知財高裁で示された、「実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できる場合」には、美術の著作物に当たる、という基準[1]を採用した。その上で、ストレートガラスカップ部分には、美術鑑賞の対象となり得る美的特性が備わっているとは認められず、木製の蓋部分については、先端側から3段となる構成は、持ち運びや内容物の収納、ストレートガラスカップに対する蓋の着脱を容易にするために必要な構成であるから、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているとはいえない、と判断した。また、仮に、蓋部分に部分的には実用目的を達成するために必要とはいえない構成が含まれるとしても、ありふれたものであって、創作的な表現を備えているとはいえない、とも判断し、結論としては原告各作品の著作物性を否定した。原告各作品の蓋部分の構成は、実用目的を達成するために必要な機能として説明できるため、当該判断は妥当であると考える。

また、原告各作品の蓋部分の装飾はありふれたものであること、及び原告各作品と被告作品を比較して相応の差異があることから、依拠性も否定された。当該判断も妥当であると考える。

本裁判例においては、原告各作品の著作物性が否定されれば、原告各作品についての複製権又は翻案権の侵害はそもそも認められないのであるから、念のためという位置付けと思われるが、裁判所は著作権(複製権又は翻案権)侵害の要件の一つである依拠性も判断している。また、複製権又は翻案権侵害が成立するためには、同一性又は類似性及び依拠性が要件とされるところ、依拠性の判断の中で同時に類似性(原告各作品と被告作品の間には相応の差異があること)も言及されている。

本件は事例判決であるが、応用美術のうち美術工芸品以外の量産品についての著作物性の具体的な判断手法や、依拠性の判断手法の具体例として参考になると考え、取り上げさせていただいた。

以上

弁護士 石橋 茂

[1] 知財高判令和3年12月8日令和3年(ネ)第10044号