【令和6年10月1日(大阪地裁 令和4年(ワ)第9696号 損害賠償請求事件(甲事件)、令和4年(ワ)第10968号 特許権移転登録手続請求事件(乙事件))】

【キーワード】

発明者性

【事案の概要】

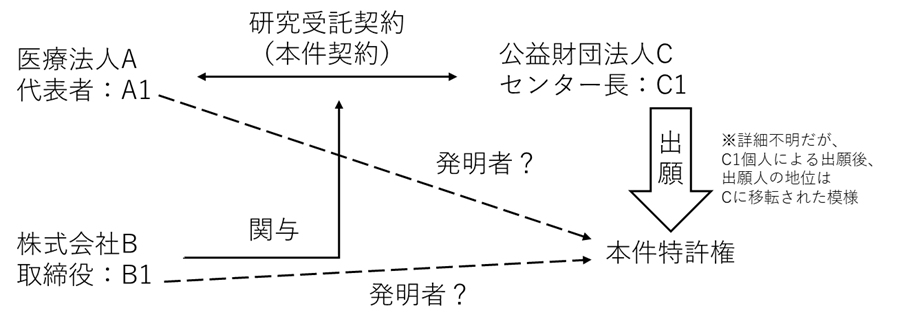

本件は、医療法人Aと、株式会社Bと、公益財団法人Cとの間の紛争である。

具体的には、本件では、①医療法人Aが、公益財団法人Cに対して、AC間で締結された研究受託契約(本件契約)上の協議義務及び守秘義務違反を前提とする債務不履行に基づく損害賠償を請求しており(甲事件)、かつ、②医療法人A及び株式会社Bが、公益財団法人Cに対して、公益財団法人Cが保有する特許権(本件特許権)に係る発明(本件発明)につき、A1(医療法人Aの代表者)及びB1(株式会社Bの取締役)が共同発明者であることを前提とする、特許法74条1項に基づく移転登録手続が請求されている。

若干複雑であるため、事案の概要を図示すると、以下のとおりである。なお、各個人を示す符号は、判決文のものから変更している。

|

本稿では、本件(乙事件)の争点のうち、A1及びB1の発明者性について取り上げる。

なお、本件には、発明者性以外にも、裁判の経緯(当初は、神戸地裁にて第一審判決が下されたものの、大阪高裁により、管轄違いとして当該判決が取り消された)、本件契約中の権利帰属条項における協議義務違反の有無、当該契約における守秘義務違反の有無、発明者名誉権、特許無効審判請求と特許権移転登録手続請求が並行してなされた場合の信義則・禁反言違反の有無(傍論)等、興味深い論点が多数存在する。これらの論点については、判決文を直接参照願いたい(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/093540_hanrei.pdf)。

【判決(抜粋)】

裁判所(大阪地裁民事26部)は、以下のとおり判示し、A1の発明者性を認めず、B1の発明者性を認めた(強調は筆者による。また、判決文中の「P1」を「A1」に、「P2」を「B1」に置換している。なお、発明者性の判断結果によらず、結局は、移転登録請求は認められなかった。)。

|

6 争点6(A1が本件発明の共同発明者であるか)について 7 争点7(P2が本件発明の共同発明者であるか)について |

【筆者コメント】

特許法上、「発明者」の定義は存在しない。

そこで、裁判例に目を向けると、「発明」は「技術的思想の創作」であることから(特許法2条1項)、発明者に該当するためには、技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要であり、単なる管理者・単なる補助者・単なる後援者などは発明者に該当しないとされる(東京地判平成17年9月13日(平成16年(ワ)第14321号))。

また、東京地判平成18年1月26日(平成14年(ワ)8496号)は、発明者の認定について以下のとおり述べている。

「発明者たり得る者、つまり、技術思想の創作に貢献した者とは、新しい着想をした者あるいは同着想を具体化した者の少なくともいずれかに該当する者でなければならない。すなわち、新しい着想をした者は、原則として発明者であるものの、この着想とは、課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され、技術に関する思想として概念化されたものである必要があり、単なる思いつき以上のものでなければならない。」

上記裁判例に記載された「着想」と、特許発明が解決すべき「課題」が等しい概念であるとは限らないが、吉藤幸朔著『特許法概説第10版』(有斐閣、1994年)140頁によれば、「着想の提供」は、「課題の提供又は課題解決の方向づけ」であると整理されている。この考え方に則るならば、新しい課題を提供した者は、その解決手段の具体化に関与していなくとも発明者となり得る余地があろう。筆者の私見ながら、現在の特許出願実務上、そのような者が発明者として取り扱われている例は多く存在すると思われる。

一方で、知財高判平成20年9月30日(平成19年(行ケ)第10278号)は、発明者の認定に関し次のように述べている。

「発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者を指すというべきである。もとより、発明者となるためには、一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく、共同で関与することでも足りるというべきであるが、複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する。」

この判示内容からすれば、どちらかというと、解決手段の具体化に重きが置かれているようにも読める。そうすると、新たな課題のみを提供し、その解決手段の具体化に関与しなかった者が発明者に該当するか否かが問題となろう。

本件では、「課題の提供を行うにとどまった者は発明者に該当しない」ということが明言された。

これが、①本件についての個別の事情に所以する判示なのか、②「公知の課題の提供を行うにとどまった者は…」という趣旨であるのか、それとも、③課題提供のみを行った者は発明者に該当しないことを真に明言したものであるのかは判然としない。判決文の文言上は、③の趣旨であるようにも読めるところ、この基準が定着すれば、発明者を認定する際の実務に対して相応の影響を与える可能性がある。

以上のとおり、本件は、「発明者」の基準について一石を投じる裁判例となり得ることから、ここに紹介する次第である。

以上

弁護士・弁理士 奈良大地