【東京地判平成29年2月10日平28(ワ)4461号[金融商品取引管理装置事件・第一審]】

【要旨】

本判決は、ソフトウェア特許の侵害訴訟において、特許権者が敗訴した事例である。

【キーワード】

ソフトウェア特許、充足論、特許発明の技術的範囲、特許請求の範囲基準の原則、明細書参酌の原則、特許法70条

1 本件特許の内容1

⑴ 特許番号等

特許番号 特許第5525082号

出 願 日 平成25年4月4日

原出願日 平成19年12月19日

登 録 日 平成26年4月18日

⑵ 本件発明1

| 1A 相場価格が変動する金融商品の売買取引を管理する金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法であって, 1B 売買を希望する前記金融商品の種類を選択するための情報と,前記金融商品の売買注文における,注文価格ごとの注文金額を示す情報と,前記金融商品の販売注文価格又は購入注文価格としての一の注文価格を示す情報と,一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で販売した後に他の価格で購入した場合の利幅又は一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で購入した後に他の注文価格で販売した場合の利幅を示す情報と,前記注文が複数存在する場合における該注文同士の値幅を示す情報と,のそれぞれを,前記金融商品の売買注文を行うための売買注文申込情報として受信して受け付ける注文入力受付手順と, 1C 該注文入力受付手順によって受け付けられた前記売買注文申込情報に基づいて,選択された前記種類の前記金融商品の注文情報を生成する注文情報生成手順と, 1D 前記金融商品の前記相場価格の情報を取得する価格情報受信手順と, 1E 前記売買注文申込情報における前記注文価格と前記利幅とに基づいて,前記他の注文価格を算出するための第二注文価格算出手順とを有し, 1F 前記注文情報生成手順においては,前記売買注文申込情報に基づいて,前記注文情報として,同一種類の前記金融商品について,前記一の注文価格を一の最高価格として設定し,該一の最高価格より安値側に,それぞれの値幅が前記売買注文申込情報に含まれる前記値幅となるようにそれぞれの前記注文価格を設定し,設定されたそれぞれの前記注文価格としての第一注文価格について買いもしくは売りの指値注文を行う第一注文情報,前記第二注文価格算出手順において算出された前記他の価格を他の最高価格として設定し,該他の最高価格より安値側に,それぞれの前記第一注文に対し,購入又は販売が行われた前記第一注文に基づいて販売又は購入が行われたときの前記利幅が前記売買注文申込情報における前記利幅となるようにそれぞれの前記注文価格を設定し,該設定されたそれぞれの前記注文価格としての第二注文価格について前記買いの第一注文に対しては売りの,前記売りの第一注文に対しては買いの指値注文を行う第二注文情報からなる注文情報群を複数生成し, 1G 生成された前記注文情報群を注文情報記録手段に記録し, 1H 一の前記売買注文申込情報に基づいて生成されたそれぞれの前記注文情報群について,有効な注文である前記第一注文の前記第一注文価格と前記金融商品の相場価格とが一致し,次いで有効な注文である前記第二注文の前記第二注文価格と前記相場価格とが一致することで前記第一注文と前記第二注文とが約定した場合,次の前記注文情報群の前記第一注文情報を有効とし,約定した前記第一注文と同じ前記第一注文価格における前記第一注文の約定と,約定した前記第二注文と同じ前記第二注文価格における前記第二注文の約定とを繰り返し行わせるように設定することを特徴とする, 1I 金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法。 |

⑶ 明細書及び図面の記載

|

|

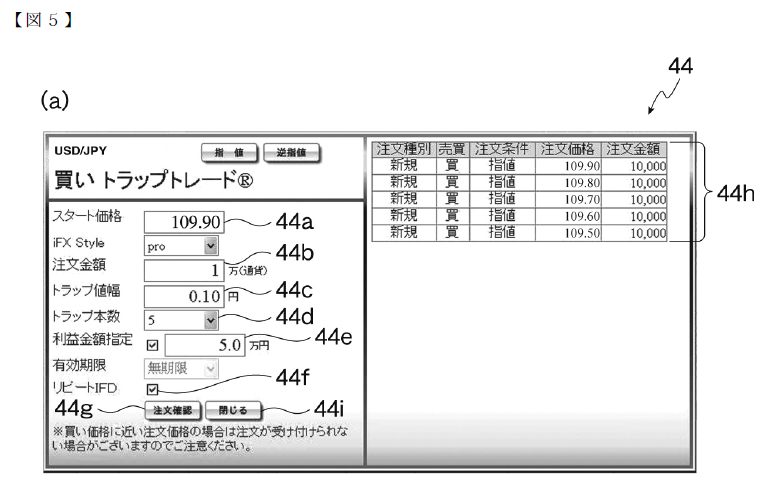

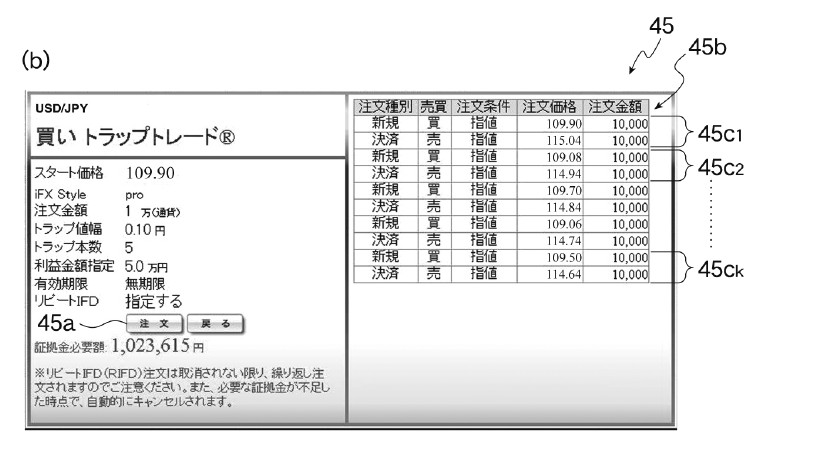

| 【0050】 (4)トラップトレード指定ボタン43aがクリックされると、表示部22には図5の(a)に示す条件設定画面44がポップアップ表示される。条件設定画面44には、トラップリピートイフダンの注文基準価格を入力するスタート価格入力欄44a、一注文における一ポジションごとの金額を入力する金額入力欄44b、注文するポジションの値幅(即ち個々の買い注文情報(後述)同士の値幅)を入力する値幅入力欄44c、注文するポジションの数を選択するトラップ本数選択欄44d、「利幅」としての一ポジションごとの利益金額を入力する利益金額指定欄44e、リピートイフダン注文の実行の如何を指定するリピートイフダン注文選択欄44fが設けられており、顧客は、各入力欄44a,44b,44c,44eに希望する数値を入力し、各選択欄44d,44fから希望する数値や注文形式を選択する。図5の(a)の条件設定画面44においては、各入力欄44a,44b,44c,44e及び各選択欄44d,44fに、スタート価格が109.90ドル、値幅が0.10円、一ポジションが1万通貨、注文するポジションの数が5個、有効期限が無期限、注文形式が基本的なリピートイフダン注文である注文が記入、選択された状態を示している。なお、トラップトレードの条件設定画面44においてリピートイフダン注文選択欄44fによってリピートイフダン注文が選択されることにより、トラップリピートイフダン注文の形態が選択されたことになる 【0051】 【0054】 【0055】 【0056】 【0057】 【0061】 |

⑷ トラップリピートイフダン取引

本件特許は、トラップリピートイフダン取引に関するものであるが、トラップリピートイフダン取引の詳細は、以下のとおりである。

https://www.m2j.co.jp/guide/order_toraripi.php

2 被告サービス1

|

ウ 被告各サービスの概要 (7) 被告サービス1における顧客の入力画面 ア 「画面1」

【画面1(被告サービス1を選択したところ)】 イ 「画面2」

【画面2(被告サービス1のもの)】 |

(補足)

・画面2の⑧新規指定レートより、5つの金額の各値幅は1.17円であることが算出できる。

・画面2の新規指定レート(例:119.07円で買う)と粗食いレート(例:120.24円で売る)より、5つの買い注文の各利幅は、1.17円であることが算出できる。

・第一審判決の認定によれば、「被告サービス1においては,利幅(『新規指定レート』と『利食いレート』の差)と値幅(『新規指定レート』同士・『利食いレート』同士の差)は同じ値になる」。

・第一審判決の認定によれば、「被告サービス1では,顧客は⑥『対象資産(円)』欄に金額を入力するのみであり,被告サーバにおいてその額の証拠金で生成可能な数の注文情報群を生成する」。

・控訴審判決の認定によれば、「各注文情報群の新規指定レート及び利食いレートは,顧客において変更することができ,新規指定レート又は利食いレートを変更した場合,一の高値側の新規指定レートの値と一つ安値側の利食いレートの値は連動して変化するが,それ以外の新規指定レート及び利食いレートが自動的に変更されることはない」。

3 充足性に関する争点2

① 構成要件1Bの「値幅を示す情報」の充足性

② 構成要件1Bの「利幅を示す情報」の充足性

4 構成要件1Bの「値幅を示す情報」の充足性

ア 原告の主張

| (1) 被告サービス1の内容は,別紙被告サービス説明書1に記載されたとおりであり,本件発明1の構成要件1Bを充足する。 本件発明1における「値幅」とは,同一種類の金融商品について,複数の価格にわたって一度に注文が行われる場合の注文同士の価格差をいう。被告サービス1においては,最も高い注文情報群を基準として,これよりも0.5円ずつ低い注文情報群が計4組生成される。そうすると,このような各注文情報群を演算する前提として,かかる「0.5円」という値幅を示す情報(数値)が入力されているということになるから,被告サービス1は,構成要件1Bのうち「前記注文が複数存在する場合における該注文同士の値幅を示す情報」を充足する。 (2) 被告の主張に対する反論 この点に関して被告は,被告サービス1においては値幅の数値そのものを顧客において入力する欄がなく,被告サーバが受信して受け付けてもいないなどと主張する。 しかし,本件発明1で金融商品取引管理システムが受信して受け付けるのは「値幅を示す情報」であるから,その内容は値幅の数値そのものに限られず,値幅を「示す」情報であれば足りる。そもそも「示す」という語は,一定程度の広がりを持つものであり,ある情報からある事柄が分かる,表される,意味が理解できるという程度の緩やかな関連性があれば,かかる情報はある事柄を「示す」ものである。 そして,被告サービス1においては,顧客の入力情報のうち,④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」の値により,「値幅」(ポジション間隔)が示されている。 すなわち,被告サービス1では,④「想定変動幅」で定めた範囲内に,全ての注文情報群の買い注文及び売り注文が収まるように,等間隔にトラップ(一定の範囲に等間隔に複数の注文情報群を生成すること)を仕掛けていくという処理が行われている。そして,複数のトラップを仕掛けることによる含み損を考慮しつつ,⑥「対象資産(円)」の額の証拠金で生成可能な数だけ注文情報群を生成する。そうすると,被告サービス1における注文入力受付手順においては,例えば0.5円といった値幅の数値そのものを「受信して受け付ける」代わりに,値幅を「示す」④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」という情報を「受信して受け付ける」のであり,そこから被告サーバにおいて,値幅(ポジション間隔)を決定しているだけのことである。 したがって,被告サービス1においては,④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」が,構成要件1Bにいう「値幅を示す情報」に当たることになる。 |

イ 被告の主張

| (1) 被告サービス1においては,①「通貨ペア」,②「注文種類」,③「参考期間」,④「想定変動幅」,⑤「ポジション方向」及び⑥「対象資産(円)」を顧客からの入力情報として受信して受け付け,これらの情報から複数個の「注文情報群」(「新規指定レート」(例:119.07円で買う)及び「利食いレート」(例:120.24円で売る)の組合せ)を自動的に算出するので,顧客がこれをそのまま追認するか,顧客がこれを適宜変更した後に,「注文」アイコンをクリック(タップ)し,取引を開始する。 このように,被告サービス1では,「注文情報群」を算出するに当たり,対象の通貨を所定の価格で買(売)った後,相場が予想に反して変動した場合に,追加で対象の通貨を買う(売る)場合の値幅情報を売買注文申込情報として入力する欄はなく,それゆえ,値幅情報を売買注文申込情報として受信して受け付けていない。 よって,被告サービス1では,構成要件1Bの「値幅を示す情報」を「売買注文申込情報として受信して受け付け」ていない。 (2) この点に関して原告は,値幅に相当する数字が何らかの算定式によって算定され得るならば,当該算定式に使用される全ての数値が構成要件1Bの「値幅を示す情報」に含まれると主張する。 しかし,「示す」とは,「表示する。意味する。」(広辞苑第6版1287頁〔乙9〕)という意味であるから,「値幅を示す情報」とは,値幅を表示する情報,値幅を意味する情報ということになる。被告サービス1における④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」という情報は,値幅を表示する情報ではなく,値幅を意味する情報でもないから,これらは「値幅を示す情報」には当たらない。 |

ウ 判旨

| 2 争点(1)ア(構成要件1Bの「値幅を示す情報」の充足性)について (1) 証拠(甲7,乙4)によれば,被告サービス1においては,①「通貨ペア」,②「注文種類」,③「参考期間」,④「想定変動幅」,⑤「ポジション方向」及び⑥「対象資産(円)」を顧客からの入力情報として受信して受け付け,これらの情報から複数個の「注文情報群」(「新規指定レート」(例:119.07円で買う)及び「利食いレート」(例:120.24円で売る)の組合せ)を自動的に算出するものであって,顧客がこれをそのまま追認するか,顧客がこれを適宜変更した後に,「注文」アイコンをクリック(タップ)することにより,取引が開始するものと認められる。 そして,上記各証拠によれば,被告サービス1では,「注文情報群」を算出するに当たり,対象の通貨を所定の価格で買(売)った後,相場が予想に反して変動した場合に,追加で対象の通貨を買う(売る)場合の値幅情報を売買注文申込情報として入力する欄はないと認められるのであって,それゆえ,値幅情報を売買注文申込情報として受信して受け付けてはいないというべきである。 したがって,被告サービス1では,構成要件1Bの「値幅を示す情報」を「売買注文申込情報として受信して受け付け」ていないものと認めるのが相当である。 (2) 原告の主張に対する判断 この点に関して原告は,本件発明1で金融商品取引管理システムが受信して受け付けるのは「値幅を示す情報」であるから,その内容は値幅の数値そのものに限られず,値幅を「示す」情報であれば足りるとした上,被告サービス1においては,顧客の入力情報のうち④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」の値により「値幅」(ポジション間隔)が示されているから,④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」の数値が構成要件1Bにいう「値幅を示す情報」に当たると主張する。 しかし,「示す」とは,「物事が見る人・聞く人にある事柄をわからせる。表示する。意味する。」(広辞苑第6版1287頁〔乙9〕)という意味であるから,「値幅を示す情報」とは,見る人に対して値幅を分からせ,表示ないし意味する情報をいうと認められる。 そして,前記第2,2(7)によれば,④「想定変動幅」とは「通貨ペア」の為替レートの変動幅の予測値を表示・入力する欄にすぎず,⑥「対象資産(円)」とは取引に使用する資産(日本円)を入力する欄にすぎないのであって,いずれもこれらの数値から直ちに値幅そのものを理解することはできず,これらの数値が値幅を表示ないし意味しているということもできない。原告は,被告サーバにおいて④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」の数値から値幅を決定していることを指摘するが,仮にそうであるとしても,④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」の数値を見ただけで直ちに値幅が分かるということにはならないのであって,この点をもって④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」の数値自体が「値幅を示す情報」に該当するというのは困難である。 したがって,原告の上記主張は採用することができない。 (3) 以上によれば,被告サービス1は構成要件1Bの「値幅を示す情報」を充足せず,争点(1)アにおける原告の主張は理由がない。 |

5 構成要件1Bの「利幅を示す情報」の充足性

ア 原告の主張

| (1) 本件発明1における「利幅」とは,第一注文と第二注文が約定したときに得られる利益をいい,例えば,「買118.07円,売118.57円」という注文情報群であれば,その差額である0.5円をいう。 被告サービス1においては,顧客が「計算」ボタンをクリックした時点における相場価格を表す情報が被告サーバに入力され,かかる価格を第一注文価格(買い注文価格)のうち最も高い買い注文価格として利用される。そして,この価格を基準として,これよりも0.5円高い第二注文価格(売り注文価格)が生成される。そうすると,このような演算をする前提として,被告サーバの演算処理を行う部分に,かかる「0.5円」という利幅を示す情報(数値)が入力されているということになるから,被告サービス1は,構成要件1Bのうち「一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で購入した後に他の注文価格で販売した場合の利幅を示す情報」を充足する。 (2) 被告の主張に対する反論 この点に関して被告は,被告サービス1においては利幅の数値そのものを顧客において入力する欄がなく,被告サーバが受信して受け付けてもいないなどと主張する。 しかし,本件発明1で金融商品取引管理システムが受信して受け付けるのは「利幅を示す情報」であるから,その内容は利幅の数値そのものに限られず,利幅を「示す」情報であれば足りる。 そして,被告サービス1においては,顧客の入力情報のうち,④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」の値により,「利幅」が示されている。すなわち,被告サービス1においては,利幅(「新規指定レート」と「利食いレート」の差)と値幅(「新規指定レート」同士・「利食いレート」同士の差)は同じ値になるのであって,争点(1)アの〔原告の主張〕で述べたのと同様,④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」が構成要件1Bにいう「利幅を示す情報」に当たる。 |

イ 被告の主張

| (1) 前記1〔被告の主張〕のとおり,被告サービス1においては,①「通貨ペア」,②「注文種類」,③「参考期間」,④「想定変動幅」,⑤「ポジション方向」及び⑥「対象資産(円)」を顧客からの入力情報として受信して受け付け,これらの情報から複数個の「注文情報群」を自動的に算出するので,顧客がこれをそのまま追認するか,顧客がこれを適宜変更した後に,「注文」アイコンをクリック(タップ)し,取引を開始する。 このように,被告サービス1では,「注文情報群」を算出するに当たり,対象の通貨を所定の価格で買(売)った後に他の価格で売る(買う)場合の「利幅」情報を売買注文申込情報として入力する欄はなく,それゆえ,「利幅」を売買注文申込情報として受信して受け付けていない。 よって,被告サービス1では,構成要件1Bの「利幅を示す情報」を「売買注文申込情報として受信して受け付け」ていない。 (2) この点に関して原告は,利幅に相当する数字が何らかの算定式によって算定され得るならば,当該算定式に使用される全ての数値が構成要件1Bの「利幅を示す情報」に含まれると主張する。 しかし,前記1〔被告の主張〕と同様の理由により,「利幅を示す情報」とは,利幅を表示する情報,利幅を意味する情報を意味するものであるところ,被告サービス1における④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」という情報は,利幅を表示する情報ではなく,利幅を意味する情報でもないから,これらは「利幅を示す情報」には当たらない。 |

ウ 判旨

| (1) 前記2(1)で認定したとおり,被告サービス1においては,①「通貨ペア」,②「注文種類」,③「参考期間」,④「想定変動幅」,⑤「ポジション方向」及び⑥「対象資産(円)」を顧客からの入力情報として受信して受け付け,これらの情報から複数個の「注文情報群」を自動的に算出するものであって,顧客がこれをそのまま追認するか,顧客がこれを適宜変更した後に,「注文」アイコンをクリック(タップ)することにより,取引が開始する。 すなわち,被告サービス1では,「注文情報群」を算出するにあたり,対象の通貨を所定の価格で買(売)った後に他の価格で売る(買う)場合の「利幅」情報を売買注文申込情報として入力する欄がなく,それゆえ,「利幅」を売買注文申込情報として受信して受け付けていない。 したがって,被告サービス1では,構成要件1Bの「利幅を示す情報」を「売買注文申込情報として受信して受け付け」ていないものというべきである。 (2) 原告の主張に対する判断 この点に関して原告は,争点(1)アと同様,本件発明1で金融商品取引管理システムが受信して受け付けるのは「利幅を示す情報」であるから,その内容は利幅の数値そのものに限られず,利幅を「示す」情報であれば足りるとした上,被告サービス1においては,顧客の入力情報のうち,④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」の値により「利幅」が示されているから,④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」の数値が構成要件1Bにいう「利幅を示す情報」に当たると主張する。 しかし,前記2(2)で述べたところと同様に,④「想定変動幅」とは「通貨ペア」の為替レートの変動幅の予測値を表示・入力する欄にすぎず,⑥「対象資産(円)」とは取引に使用する資産(日本円)を入力する欄にすぎないのであって,いずれもこれらの数値から直ちに利幅を理解したり,これらの数値が利幅を表示ないし意味したりするということはできない。原告は,被告サーバにおいて④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」の数値から利幅を決定していることを指摘するが,前記2(2)のとおり,原告の主張は採用することができない。 (3) 以上によれば,被告サービス1は構成要件1Bの「利幅を示す情報」を充足せず,争点(1)イにおける原告の主張は理由がない。 |

6 検討

⑴ ソフトウェア特許の侵害訴訟において、地裁における原告の勝訴率が22%であるのに対し、ソフトウェア特許における原告の勝訴率は1.9%であり、原告にとって勝訴し難いとのデータが存在する3。このような中で、ソフトウェア特許の侵害訴訟において、裁判所は、他の技術分野に比べて、クレーム解釈が厳格であるとの指摘がある。

本件は、第一審は、充足性が否定されたのに対し、控訴審である知財高判平成29年12月21日平29(ネ)10027号では充足性が認められた事件である。本件は、被告サービス1は、本件特許の実施例とは大きく異なる点があることから、ソフトウェア特許において、実施例を超えた範囲で、充足性が肯定されるのか否かを検討する上では、興味深い事例である。

⑵ 構成要件1Bの「値幅を示す情報」及び「利幅を示す情報」は抽象的な内容であり、明細書には、一の実施例しか記載されておらず、明細書の実施例から開示内容を広げるような記載がないことからすると、本件では、「値幅を示す情報」及び「利幅を示す情報」は、明細書に記載された実施例の値幅入力欄44c、利益金額指定欄44eを意味するものと解釈されるのが、特許法第70条第2項に沿うものであり、また、従前のソフトウェア特許の裁判例の傾向に沿うものと考えられる。

以上

(文責)弁護士・弁理士 杉尾雄一

1 特許権2(特許第5650776号)、特許権3(特許第5826909号)は省略。

2 均等侵害は省略。

3 李思思「侵害訴訟にみるソフトウェア特許‐特許庁と裁判所の『連携プレイ』と裁判所の『単独プレイ』による保護範囲の限定の状況」知的財産法政策学研究51号160-161頁(2018年)。