【東京地裁 令和2年7月22日(平成29年(ワ)第40337号)】

1 事案の概要(以下では、説明の必要のため事案を若干簡略化している)

原告は、プリンタ・複合機の大手メーカーである。原告が製造・販売するプリンタ(以下「原告プリンタ」という。)においては、トナーカートリッジのトナーの残量が段階的に表示され、トナーが少なくなってくると「トナーがもうすぐなくなります」、「交換用のトナーがあるか確認してください。」との予告表示がされ、トナーを使い切ると、「トナーがなくなりました。」、「トナーを補給してください。」との表示する機能がある(以下「予告表示」という。)。予告表示は、原告製の純正トナーカートリッジ(以下「原告純正カートリッジ」という。)内に装着されているICチップがプリンタ装置本体にトナー残量当の情報を通信することによって、行われている。

原告は、このICチップ(情報記憶装置)に関する発明について、特許権を有していた(特許第4886084号、特許第5780375号、特許第5780376号。以下、「原告各特許」又は「原告各特許権」という。)。

被告らは、原告が製造・販売するプリンタに対応する原告製のトナーカートリッジ製品からICチップを取り外し、被告らの製造に係るICチップと交換した上で、トナーを再充填するなどして、トナーカートリッジの再生品(以下「被告カートリッジ」という。)を販売していた。

原告が、被告らの製造に係るICチップ(以下「被告電子部品」という。)が原告各特許に係る特許権を侵害するとして、被告らに対し、被告電子部品と一体として販売されているトナーカートリッジ製品の販売等の差止め・廃棄請求、及び、損害賠償請求をするものである。

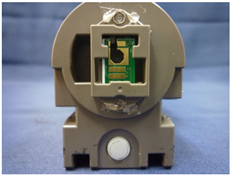

【被告電子部品(設計変更後)の状況】

| 判決書「別紙4」「第2」「写真4」 | 判決書「別紙4」「第2」「写真5」 |

|

|

本件では、充足論、無効及び損害論のほか、消尽の成否、権利濫用の成否が争点となった。裁判所は、被告電子部品が原告各特許に係る特許発明の技術的範囲に属することを認めたもの、「原告が、被告らに対して、本件各特許権に基づき、被告製品の製造、販売等の差止め及び損害賠償等の請求をすることは、いずれも権利の濫用に当たり許されないものというべきである。」と判示し、原告の請求を全部棄却した。

2 何が問題となったのか

原告プリンタにおいて原告純正カートリッジを使用した場合、上記のとおり、トナーの残量に従い、プリンタ本体に予告表示がなされる。しかし、原告純正カートリッジを使用した後、使用済みの原告純正カートリッジにソナーを再充填して原告プリンタに装着すると、トナーの残量表示が「?」と表示され、異常が生じていることを示す黄色ランプが点滅し、「非純正トナーボトルがセットされています。」との表示がされる。この場合でも、問題なく印刷はできるのであるが、「トナーがもうすぐなくなります」等の予告表示はされず、トナーを使い切ると、「トナーがなくなりました」「トナーを補給してください」というメッセージが出て、赤色ランプが点灯する。

被告らは、使用後の原告純正カートリッジにおいても予告表示が機能するよう、原告純正カートリッジに装着されているICチップのメモリを書き換えて、リサイクル品として販売していた。一方で、原告純正カートリッジの一部においては、ICチップのデータ書き換えを制限(以下「本件書換制限措置」という。)する措置が施されていた。本件書換制限措置が施されている場合、メモリを書き換えることができないので、被告らは、予告表示を機能させるために、新たにICチップ(被告電子部品)を製造して、被告電子部品が装着された被告カートリッジをリサイクル品として販売していた。

当初のICチップのメモリを書き換えてリサイクル品を販売することは、特許権の消尽により、特許権侵害は成立しない。しかし、当初のICチップを被告電子部品に装着する行為は、原告各特許権でクレームされた「情報記憶装置」そのものを製造し、取り換える行為なので、消尽は成立しない(この点については、インクタンク最高裁判決(最判平成19年11月8日民集61巻8号2989号)を参照)。

すなわち、被告らにおいて、本件書換制限措置が施されたインクカートリッジのリサイクル品について予告機能を備えた状態で販売するには、原告各特許権を侵害する態様でしか行うことができないように見える。そして、このような状況のもとにおいて、原告が原告各特許権に基づき権利行使することが、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)21条に定める「特許法・・・による権利の行使と認められる行為」に該当せず、独禁法(独禁法19条、2条9項6号(不公正な取引方法)、一般指定14項)に抵触し、権利濫用(民法1条3項)として許されないのではないかが問題となった。

|

【独禁法】

第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 第21条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。 |

判示内容(判決文中、下線部や(※)部は本記事執筆者が挿入)

⑴ 本件において原告の権利行使が権利濫用となる場合

ア 独禁法21条と権利濫用(民法1条3項)

裁判所は、一般論として、特許権の権利行使が、特許制度の趣旨を逸脱する場合には、独禁法21条の「権利の行使と認められる行為」に該当せず、独禁法が適用されることを示し、この規範は、特許権に基づく侵害訴訟においても、特許権者による特許権の行使に公正競争阻害性が認められる場合には、当該事案に現れた諸事情を総合して、その権利行使が権利の濫用(民法1条3項)となり得る場合があるとした。

| 独占禁止法21条は、「この法律の規定は、…特許法…による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定しているが、特許権の行使が、その目的、態様、競争に与える影響の大きさなどに照らし、「発明を奨励し、産業の発達に寄与する」との特許法の目的(特許法1条)に反し、又は特許制度の趣旨を逸脱する場合については、独占禁止法21条の「権利の行使と認められる行為」には該当しないものとして、同法が適用されると解される。 同法21条の上記趣旨などにも照らすと、特許権に基づく侵害訴訟においても、特許権者の権利行使その他の行為の目的、必要性及び合理性、態様、当該行為による競争制限の程度などの諸事情に照らし、特許権者による特許権の行使が、特許権者の他の行為とあいまって、競争関係にある他の事業者とその相手方との取引を不当に妨害する行為(一般指定14項)に該当するなど、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、当該事案に現れた諸事情を総合して、その権利行使が、特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用(民法1条3項)に当たる場合があり得るというべきである。 ところで、一般指定14項(競争者に対する取引妨害)は、「自己…と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘因その他いかなる方法をもってするかを問わず、その取引を不当に妨害すること」を不公正な取引方法に当たると規定しているところ、・・・公正取引委員会が、プリンタのメーカーが、技術上の必要性等の合理的理由がなく又はその必要性等の範囲を超えてICチップの書換えを困難にし、カートリッジを再生利用できないようにした場合や、ICチップにカートリッジのトナーがなくなったなどのデータを記録し、再生品が装着されたときにレーザープリンタの機能の一部が作動しないようにした場合には同項に違反するおそれがあるとの見解を示している・・・。 |

イ 本件において権利濫用となる場合の判断基準

上記一般論を踏まえて、裁判所は、本件において権利濫用(民法1条3項)に該当するかどうかの判断基準について、以下のとおり判示した。

| 以上を踏まえると、本件において、本件各特許権の権利者である原告が、使用済みの原告製品についてトナー残量が「?」と表示されるように設定した上で、その実施品である原告電子部品のメモリについて、十分な必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じることにより、リサイクル事業者が原告電子部品のメモリの書換えにより同各特許の侵害を回避しつつトナー残量の表示される再生品を製造、販売等することを制限し、その結果、当該リサイクル事業者が同各特許権を侵害する行為に及ばない限りトナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける状況を作出した上で、同各特許権に基づき権利行使に及んだと認められる場合には、当該権利行使は権利の濫用として許容されないものと解すべきである。 |

⑵ 権利濫用となるかどうかの具体的検討

ア 検討のポイント

裁判所は、上記判断基準により詳細な検討を行ったが、その検討のポイントとして以下の3点を示した。

①トナーの残量表示を「?」とすることによる競争制限の程度について(以下「検討ポイント①」という。)

②原告各特許権の侵害を回避しつつ、競争上の不利益を被らない方策の存否について(以下「検討ポイント②」という。)

③本件書換制限措置の必要性及び合理性について(以下「検討ポイント③」という。)

イ 検討ポイント①について

裁判所は、以下のとおり、ユーザーはリサイクル品に対して純正品と同等の品質を備えていることを求めていること、トナー残量が「?」ものであるとユーザーに広く受け入れられるとは考え難いこと、公的機関の入札においてはメーカーの再生品以外の再生品について純正品と同等の機能を有することなどが条件とされていること等に言及し、「本件書換制限措置により、被告らがトナーの残量の表示が「?」であるトナーカートリッジを市場で販売した場合、被告らは、競争上著しく不利益を被ることとなるというべきである。」とした。

| 以下、本件各特許権の行使が権利の濫用に該当するかどうかについて、検討する。 ⑶ トナーの残量表示を「?」とすることによる競争制限の程度について イ ・・・市場で競合する他の製品の場合と異なり、トナーカートリッジの再生品の場合には、再生品の価格の方が純正品の価格よりある程度安いことはそのユーザーにとって当然の前提であり、再生品がユーザーに対して訴求力を有するのは、再生品と純正品の価格差のみならず、当該再生品が純正品との価格差にもかかわらず、純正品と同等の品質を備えているという点にあると考えられる。・・・ ウ ・・・プリンタにとってトナー残量表示は一般的に備わっている機能であると認められるところ(弁論の全趣旨)、トナー残量が「?」と表示されると、ユーザーとしてはいつトナーが切れるかの予測がつかないことから、トナーが切れたときに備えて予備のトナーカートリッジを常時用意しておかなければならず、トナー残量の表示がされる場合に比べ、本来不必要な保守・管理上の負担をユーザーに課すこととなる。 また、プリンタに純正トナーカートリッジを装着した場合にトナー残量が「?」と表示されることは通常あり得ないことから、同表示に接したユーザーは、トナーカートリッジの再生品の品質にはやはり問題があって、プリンタのトナー残量表示機能が正常に作動していないのではないか、あるいは、トナーカートリッジが純正品ではないことからプリンタがトナーカートリッジに記録された情報を適正に読み取ることができないのではないかなどの不安感を抱き、再生品の使用を躊躇すると考えられる。 ・・・このような状況下において、トナーの残量が「?」と表示される再生品を販売しても、その品質に対する不安や保守・管理上の負担等から、我が国のトナーカートリッジ市場においてユーザーに広く受け入れられるとは考え難い。 エ 被告らを含むリサイクル事業者が、わざわざ費用を費やして原告電子部品のメモリの書換え又は同部品の取替えを行い、トナー残量が表示されるようにした上で再生品を販売しているとの事実も、トナー残量を「?」と表示するトナーカートリッジを市場で販売したとしても、ユーザーから広く受け入れられる可能性が低いことを示しているというべきである。 オ ・・・公的機関によるカラーレーザープリンタ用トナーカートリッジ等の入札においては、メーカーによる再生品以外の再生品について、トナーカートリッジに装着するチップの情報を、リサイクルの都度確実に書き換えることや、純正品と同等の機能を有することなどが条件とされているものがあるとの事実が認められる。これによれば、本件書換制限措置がされている原告電子部品について、被告電子部品と取り替えることなく、トナー残量が「?」と表示される再生品を製造、販売等した場合、このような条件を課す公的機関による入札において当該再生品が入札条件を満たす可能性は低いというべきである。 カ 以上のとおり、本件書換制限措置により、被告らがトナーの残量の表示が「?」であるトナーカートリッジを市場で販売した場合、被告らは、競争上著しく不利益を被ることとなるというべきである。 |

ウ 検討ポイント②

裁判所は、まず、特許権の消尽の議論に関し、インクタンク最高裁判決に言及し、原告電子部品のメモリ(ICチップ)を書き換える行為は、特許権の消尽により、原告各特許権を侵害するものではないとした。

一方で、裁判所は、被告電子部品(ICチップ)を交換する行為は、特許権の消尽が成立せず原告各特許に係る特許発明の技術的範囲に属することを前提に、本件書換制限措置が施されている場合、リサイクル事業者が、現状において、トナー残量表示がされるトナーカートリッジを製造・販売するには、原告電子部品を被告電子部品に取り替えるほかに手段はないとした。そして、この場合に、原告による差止請求を認める場合、被告らはトナー残量が「?」と表示される再生品を製造・販売せざるを得なくなるが、そうすると、被告らがトナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受けることになるとした。

| ⑷ 本件各特許権の侵害を回避しつつ、競争上の不利益を被らない方策の存否について ・・・ イ ・・・前提として、被告らが従来行っていた原告電子部品のメモリの書換行為が本件各特許権を侵害するかどうかについて検討する。 (ア)インクタンク事件最高裁判決は、譲渡済みの特許製品について加工等がされた場合の特許権侵害の成否について、「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」と判示する。 (イ)・・・被告らが行っている原告電子部品のメモリの書換えは、情報記憶装置の物理的構造等に改変を加え、又は部材の交換等をするものではなく、情報記憶装置の物理的な構造はそのまま利用した上で、同装置に記録された情報の書換えを行うにすぎないので、当該書換えにより原告電子部品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと評価することはできない。 (ウ)そうすると、原告電子部品のメモリを書き換える行為は本件各特許権を侵害するものではないというべきである。 ウ 実際のところ、原告プリンタに関し、リサイクル事業者によって販売されている再生品は、いずれも電子部品を交換しており・・・、その構造自体を本件各特許権の侵害を回避するような態様で変更している製品が存在することを示す証拠は存在しない。被告らは、本件各特許権の侵害を回避するため、被告電子部品の設計を変更したが、設計変更後の被告電子部品がなお本件各発明の技術的範囲に属することは前記判示のとおりであり、その他の方法により本件各特許の侵害を回避することが可能であることをうかがわせる証拠は存在しない。 エ 以上によれば、被告らをはじめとするリサイクル事業者が、現状において、本件書換制限措置のされた原告製プリンタについて、トナー残量表示がされるトナーカートリッジを製造、販売するには、原告電子部品を被告電子部品に取り替えるほかに手段はないと認められる。そして、本件各特許権に基づき電子部品を取り替えた被告製品の販売等が差し止められることになると、被告らはトナー残量が「?」と表示される再生品を製造、販売するほかないが、そうすると、・・・被告らはトナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受けることとなるというべきである。 |

エ 検討ポイント③

原告は、本件書換制限措置が、①トナーの残量表示の正確性の担保、②電子部品のメモリに書き込まれたデータの製品開発及び品質管理・改善への活用、③・・・閲覧制限により不明・・・の観点から必要かつ合理的であると主張してたため、裁判所は、これらの3点について詳細に検討をした。

その前提として、裁判所は、本件書換制限措置の必要性及び合理性の検討アプローチとして、以下の一般論に言及した。

| ア 本件書換制限措置の必要性及び合理性全般について ・・・ (ウ)・・・本件書換制限措置は、純正トナーカートリッジを原告製プリンタに装着して印刷をする上で直接的に必要となる措置ではなく、使用済みとなったトナーカートリッジについて、リサイクル事業者が再生品を製造、販売するために電子部品のメモリを書き換える段階でその効果を奏するものである。すなわち、本件書換制限措置は、特許実施品である電子部品が組み込まれたトナーカートリッジについて、譲渡等により対価をひとたび回収した後の自由な流通や利用を制限するものであるということができる。 ・・・「特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られる」(インクタンク事件最高裁判決)と解されるので、特許製品である「情報記憶装置」そのものを取り替える行為については、消尽は成立しないと解される。 しかし、譲渡等により対価をひとたび回収した特許製品が市場において円滑に流通することを保護する必要性があることに照らすと、特許製品を搭載した使用済みのトナーカートリッジの円滑な流通や利用を特許権者自身が制限する措置については、その必要性及び合理性の程度が、当該措置により発生する競争制限の程度や製品の自由な流通等の制限を肯認するに足りるものであることを要するというべきである。 |

裁判所は、上記3点について、以下のとおり、それぞれ必要性及び合理性が認められないと判示した。

|

イ トナーの残量表示の正確性担保について |

⑶ 権利濫用に当たるかどうかの結論

以下のとおり、裁判所は、差止請求及び損害賠償請求の両方について、権利の濫用(民法1条3項)である旨判示した。

ア 差止請求について

裁判所は、以上の検討を踏まえて、原告は、本件書換制限措置を講じることによって、被告らが原告各特許権を侵害する行為に及ばない限り、トナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける状況を作出した上で、原告各特許権の権利侵害行為に対して権利行使に及んだと認定した。

そして、裁判所は、このような原告の一連の行為は、公正競争阻害性を有するものであり、独禁法2条9項6号・一般指定14項の「不公正な取引方法」に該当するものであるとした。

その上で、本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと等の諸要素を併せて考慮し、原告各特許権に基づき被告電子部品の販売等の差止めを求めることは、特許法の目的である「産業の発達」を訴外し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用(民法1条3項)に当たるとした。

| ⑹ 本件各請求が権利濫用に当たるかどうかについて ア 差止請求について ・・・本件各特許権の権利者である原告は、使用済みの原告製品についてトナー残量が「?」と表示されるように設定した上で、本件各特許の実施品である原告電子部品のメモリについて、十分な必要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件書換制限措置を講じることにより、リサイクル事業者である被告らが原告電子部品のメモリの書換えにより本件各特許の侵害を回避しつつ、トナー残量の表示される再生品を製造、販売等することを制限し、その結果、被告らが当該特許権を侵害する行為に及ばない限り、トナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受ける状況を作出した上で、当該各特許権の権利侵害行為に対して権利行使に及んだものと認められる。 このような原告の一連の行為は、これを全体としてみれば、トナーカートリッジのリサイクル事業者である被告らが自らトナーの残量表示をした製品をユーザー等に販売することを妨げるものであり、トナーカートリッジ市場において原告と競争関係にあるリサイクル事業者である被告らとそのユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を阻害するものとして、独占禁止法(独占禁止法19条、2条9項6号、一般指定14項)と抵触するものというべきである。 そして、本件書換制限措置による競争制限の程度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限するものであることなどの点も併せて考慮すると、本件各特許権に基づき被告製品の販売等の差止めを求めることは、特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用(民法1条3項)に当たるというべきである。 |

イ 損害賠償請求について

裁判所は、損害賠償請求について、差止請求と別井に検討することが必要であるものの、差止請求の場合と同様、権利の濫用(民法1条3項)であるとした。

| 差止請求が権利の濫用として許されないとしても、損害賠償請求については別異に検討することが必要となるが、上記ア記載の事情に加え、原告は、本件各特許の実施品である電子部品が組み込まれたトナーカートリッジを譲渡等することにより既に対価を回収していることや、本件書換制限措置がなければ、被告らは、本件各特許を侵害することなく、トナーカートリッジの電子部品のメモリを書き換えることにより再生品を販売していたと推認されることなども考慮すると、本件においては、差止請求と同様、損害賠償請求についても権利の濫用に当たると解するのが相当である。 |

ウ 結論

| ウ したがって、本訴において、原告が、被告らに対して、本件各特許権に基づき、被告製品の製造、販売等の差止め及び損害賠償等の請求をすることは、いずれも権利の濫用に当たり許されないものというべきである。 |

3 若干のコメント

本件は、前記のとおり、特許権者による特許権の行使(差止請求及び損害賠償請求)が権利の濫用(民法1条3項)であり許されないとされた事案である。特許権侵害訴訟において特許権者による権利行使が権利の濫用とされた事例としては、FRAND(fair、 reasonable and non-discriminatory)宣言された特許権に基づく権利行使が権利の濫用とされた知財高裁大合議平成26年5月16日決定(平成25年(ラ)第10007号)が有名である。同決定において、知財高裁は「FRAND宣言された必須特許・・・に基づく差止請求権の行使を無限定に許すことは、・・・当該規格に準拠しようとする者の信頼を害するとともに特許発明に対する過度の保護となり、特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き、特許法の目的である『産業の発達』(同法1条)を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。」として、FRAND宣言された特許権の特許権者による当該特許権に基づく「差止請求権については、・・・権利の濫用(民法1条3項)に当たり許されないと解される。」とした。

上記平成26年知財高決は、独禁法違反が問題となった事案ではないが、本件は、特許権者による権利行使の独禁法違反が正面から問題となり、かつ、結果として権利行使が権利の濫用(民法1条3項)となった重要な事案である。権利濫用を結論付けるロジックとして、同平成26年知財高決は、「『産業の発達』((特許)法1条)を阻害する」ことに言及する一方、本判決は、「『産業の発達』を阻害」することに言及することに加え、「特許制度の趣旨を逸脱する」ことにも言及している。

本件において独禁法違反が問題となった市場は、プリンタのアフターマーケット(本判決が明示した市場は「インクカートリッジ市場」)である。アフターマーケットの事案において独禁法違反が問題となる場合、一般指定14項の問題となることが多い。判決文にも引用があるが、類似分野における公正取引委員会の審査事例に関する資料として、「平成16年10月21日キヤノン株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」がある。同資料の別紙には、以下の記載がある。

| A社が、所要の情報を入力したICチップを搭載したインクボトルに対応する印刷機器Xを開発し、販売することは、インクボトルを販売する他の独立系事業者の事業活動を困難にするおそれがあるとは認められないことから、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。 <参考> 平成16年10月21日キヤノン株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について(新聞発表文別紙) レーザープリンタに装着されるトナーカートリッジへのICチップの搭載とトナーカートリッジの再生利用に関する独占禁止法上の考え方 近年、レーザープリンタに使用されるトナーカートリッジ(以下「カートリッジ」という。)にICチップが搭載される事例が増えている。レーザープリンタのメーカーがその製品の品質・性能の向上等を目的として、カートリッジにICチップを搭載すること自体は独占禁止法上問題となるものではない。しかし、プリンタメーカーが、例えば、技術上の必要性等の合理的理由が無いのに、あるいは、その必要性等の範囲を超えて (1) ICチップに記録される情報を暗号化したり、その書換えを困難にして、カートリッジを再生利用できないようにすること (2) ICチップにカートリッジのトナーがなくなった等のデータを記録し、再生品が装着された場合、レーザープリンタの作動を停止したり、一部の機能が働かないようにすること (3) レーザープリンタ本体によるICチップの制御方法を複雑にしたり、これを頻繁に変更することにより、カートリッジを再生利用できないようにすること などにより、ユーザーが再生品を使用することを妨げる場合には、独占禁止法上問題となるおそれがある(第19条(不公正な取引方法第10項[抱き合わせ販売等]又は第15項[競争者に対する取引妨害])の規定に違反するおそれ)。 なお、前記の考え方は、インクジェットプリンタに使用されるインクカートリッジにICチップを搭載する場合についても、基本的に同様である。 |

公正取引委員会ウェブサイト:https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h17/h16nendomokuji/h16nendo08.html

裁判所は、上記の公正取引委員会の見解も参考に、本件書換制限措置による競争制限の程度や、同措置の必要性及び合理性等について詳細な検討を行った。

本件は、アフターマーケットにおける特許権の行使と不公正な取引方法の問題を検討するに当たって、非常に参考になる事案といえる。

以上

(筆者)弁護士 藤田達郎