【令和2年11月25日判決(東京地裁 令和元年(ワ)29883号】

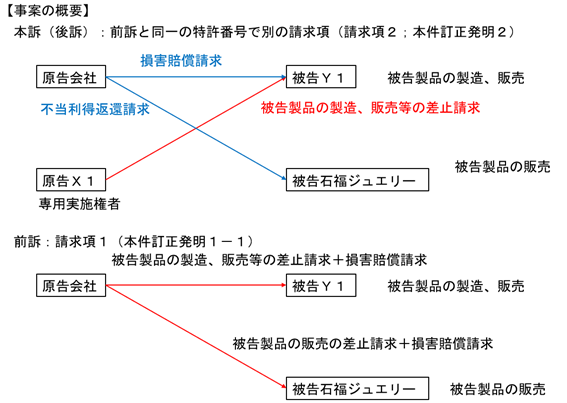

【事案の概要】

本件は、発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権(特許第4044598号。以下「本件特許権」という。)を有する原告会社及び原告会社からその専用実施権の設定を受けた原告X1が、被告Y1が製造、販売し、被告石福ジュエリーが販売する別紙1物件目録記載の商品名の製品(以下「被告製品」という。)が、本件特許権に係る特記発明の技術的範囲に属するなどと主張して、(1) 被告Y1に対しては、特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止め、並びに被告製品、半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに、原告会社が本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求め、(2)被告石福ジュエリーに対して、原告会社が不当利得返還請求権に基づく請求等を求めた事案である。

なお、前訴において、原告会社は、被告Y1が製造・販売し、被告石福ジュエリーが販売する被告製品(本訴における被告製品と同一のもの。以下も同じ。)が本件特許の請求項1記載の発明(以下、訂正の前後を通じ「本件発明1」という。)の技術的範囲に属すると主張して、①被告Y1に対して、被告製品の製造・販売の差止め及び損害の賠償等を求め、②被告石福ジュエリーに対して、被告製品の販売の差止め及び損害の賠償等を求める訴えを提起していた(詳細は判決文参照)。

【キーワード】

訂正発明、訴訟物、既判力、訴訟上の信義則、基準事後に生じた新たな事由、口頭弁論終結後の承継人、民事訴訟法2条、民事訴訟法114条、民事訴訟法115条1項3号

【争点】

本稿においては、本訴に係る請求が訴訟上の信義則に反するか等との争点について検討する。

前訴の審判対象となった請求項(本件訂正発明1-1)と、本訴の請求となった請求項(本件訂正発明2)を以下に示す。

| 本件訂正発明1-1 (前訴控訴審時の審判対象であった第一次訂正後の請求項1) | 本件訂正発明2 (第一次訂正により独立項とされ、第二次訂正及び第四次訂正による訂正を経た後の請求項2後段) 下線部分が第四次訂正による訂正部分 |

| 1A 装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具であって、 | 2A 装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具であって、 |

| 2B かつ、前記留め具は、前記ホルダーを閉口動作する事で、前記ホルダー受けのネック部に対して、ホルダーの止め部が係止される方式の留め具であって、 | |

| 1B 前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において 、 | 2C 前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に、かつ、前記ホルダーと前記ホルダー受けには、前記ホルダーを閉口動作する事で、前記ホルダー受けのネック部に対して、前記ホルダーの止め部が係止できる位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において、 |

| 1C 前記ホルダーが1対の顎部材を開口/閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり、 | 2D 前記ホルダーが、ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した1対の顎部材を開口/閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり、 |

| 2E かつ、前記の噛合い形状は、内周側へ張り出した止め部を形成していて、 | |

| 1D 前記ホルダー受けが1対の開口状態の顎部材間に嵌入して係止される係止部材であり、 | 2F かつ、前記ホルダー受けが1対の開口状態の顎部材間に嵌入して係止される係止部材であり、 |

| 2G かつ、嵌入するホルダー受けのネック部の径の大きさは、鰐口クリップの一対の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間以下の大きさであり、 | |

| 2H かつ、ホルダー受けの吸着部材の径の大きさは、鰐口クリップの閉口状態の止め部より後部の一対の顎部材間以下の大きさであり、 | |

| 2I かつ、ホルダー受けの吸着部材の径の大きさは、鰐口クリップの一対の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間より大きく、 | |

| 2J かつ、ホルダー受けの吸着部材の先端から後部までの長さは、閉口状態の鰐口クリップの中の吸着部材と止め部の間以下の長さであり、 | |

| 1E かつ、前記鰐口クリップの内部における1対の顎部材間に一方の吸着部材を設け、前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設け、前記鰐口クリップの内部に設けた吸着部材が前記1対の顎部材のいずれか一方に固定され、あるいはこの吸着部材を支持する支持部材が前記1対の顎部材を軸支する支軸によって支持されている装飾品鎖状端部の留め具。 | 2K かつ、前記鰐口クリップの内部における1対の顎部材間に一方の吸着部材を設け、前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設け、前記鰐口クリップの内部に設けた吸着部材を支持する支持部材が前記1対の顎部材を軸支する支軸によって支持されている装飾品鎖状端部の留め具。 |

【裁判所の判断】

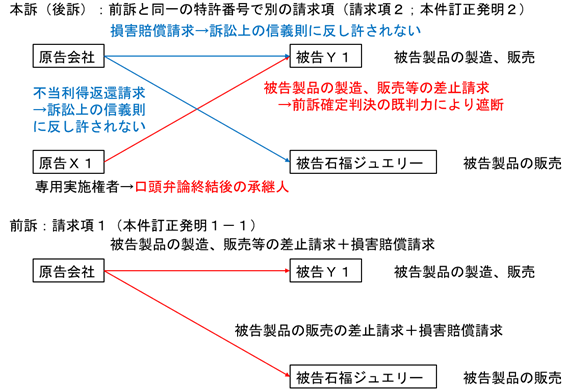

1 争点1(本訴に係る請求が訴訟上の信義則に反するか否か)について

(1) 前訴と本訴の訴訟物の同一性等

ア 損害賠償請求及び不当利得返還請求(以下、併せて「損害賠償等請求」という。)について

原告会社は、前訴において、被告製品に係る本件特許権侵害の不法行為に基づき、①被告Y1に対し、平成23年2月以降を損害賠償の対象期間(終期については、本件証拠上判然としないが、前訴第一審判決言渡しの日以降の法定利息の支払を求めていることからすると、第一審判決の口頭弁論終結日である平成26年12月15日までであるか、最も遅くとも、前訴控訴審判決の口頭弁論終結日である平成27年6月4日時点(以下「本件基準時」という。)までと考えられる。)とする損害賠償金及びこれに対する法定利息の支払を求め、②被告石福ジュエリーに対し、平成23年2月以降を損害賠償の対象期間とする損害賠償金及びこれに対する法定利息の支払を求めた(甲4)。

一方、原告らは、本訴において、①被告製品による本件特許権侵害の不法行為に基づき、被告Y1に対し、原告会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間を、原告X1につき同月8日から同年11月8日までの間を、それぞれ損害賠償の対象期間とする損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の各支払を求め、②被告石福ジュエリーに対し、不当利得返還請求権に基づき、原告会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の間の本件特許権の侵害行為に係る不当利得金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている。

そうすると、原告会社と被告ら各自との間の損害賠償等請求については、前訴と本訴とで訴訟物がいずれも異なっているということができる。

したがって、被告X1が原告会社の口頭弁論終結後の承継人(民訴法115条1項3号)に当たるか否かにかかわらず、原告らの本訴における損害賠償等請求について、前訴の既判力は及ばない。

イ 差止め及び廃棄請求(以下、併せて「差止等請求」という。)について

原告会社は、前訴において、被告製品が本件発明1の技術的範囲に属するとして、①被告Y1に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造及び販売の差止め並びに被告製品及びその金型の廃棄を求め、②被告石福ジュエリーに対し、同各条項に基づき、被告製品の販売の差止め及びその廃棄を求めていた(甲4)。

一方、原告らは、本訴において、前訴と同一の被告製品が本件発明2の技術的範囲に属するとして、被告Y1に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止め並びに被告製品、半製品及び製造設備の廃棄を求めている(被告石福ジュエリーに対する差止め及び廃棄請求はされていない。)。

前訴請求は、被告製品が請求項1に係る本件訂正発明1-1の技術的範囲に属することを前提とする請求であったのに対し、本訴請求は、被告製品が独立項である請求項2後段に係る本件訂正発明2の技術的範囲に属することを前提とする請求であるが、民事訴訟において、原告は訴訟物を特定する責任があり、それが被告に対し防御の目標を提示する手続保障の役割を果たすとともに、裁判所に対し審判の対象を提示する機能を有するところ、本件においては、①原告会社と被告Y1との間の前訴と本訴の差止等請求は、原告会社に関しては当事者が同一であり、いずれも本件特許権に基づく請求であって、差止めの対象となる製品も同一であること、②2以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができるものとされ(特許法37条)、これを受けた特許法施行規則25条の8第1項は、上記技術的関係とは、2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう旨を定めていることによれば、本件特許の特許請求の範囲の各請求項も相互に技術的関係を有する単一の発明であるということができること、③本件の前提とされている本件訂正発明2に係る請求項2は、もともとは請求項1の従属項であり、その後第一次訂正により独立項とされたものの、「噛合わせて係止」、「正しい噛合い位置」などの構成も含め、前訴控訴審時の審理対象であった本件訂正発明1-1の発明特定事項を全て含み、その権利範囲を限定するものであることなどの事情が認められ、これによれば、前訴と本訴の差止等請求に係る訴訟物は同一であり、根拠となる請求項が異なることは攻撃方法の差異にとどまるものと解するのが相当である(知財高裁平成28年(ネ)第10103号同29年4月27日判決参照)。

なお、前訴では被告製品の製造及び販売の差止めが請求されていたのに対し、本訴ではこれらに加えて販売の申出の差止請求が追加されているが、製造及び販売と販売の申出とでは、侵害の態様が異なるにすぎないから、この点の異同(追加)は訴訟物の同一性に影響を及ぼさない。

(2) 損害賠償請求について

以上を踏まえ、まず、本訴請求のうち原告らの損害賠償等請求が、本訴提起が訴訟上の信義則に反するか否かにつき検討する。

ア 民訴法2条は、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない旨を定めており、後訴の請求又は主張が前訴の請求又は主張の蒸し返しにすぎない場合には、後訴の請求又は主張は、信義則に照らして許されないものと解するのが相当である(最高裁昭和49年(オ)第331号同5125 年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号799頁、最高裁昭和49年(オ)第163、164号同52年3月24日第一小法廷判決・裁判集民事120号299頁参照)。

そして、後訴の請求又は後訴における主張が信義則に照らして許されないか否かは、前訴及び後訴の各請求及び主張内容、前訴における当事者の主張・立証の状況、前訴と後訴の争点の同一性、前訴において当事者がなし得たと認められる訴訟活動、後訴の提起に至る経緯及び後訴提起の目的、前訴判決の確定からの経過期間、前訴確定判決による紛争解決に対する当事者の期待の合理性や当事者間の公平の要請などの諸事情を考慮して、後訴の提起又は後訴における主張を認めることが正義に反する結果を生じさせることになるか否かで決すべきである。

そこで、これを踏まえ、前記前提事実に基づき、以下検討する。

イ 原告会社について

(ア) 前訴は、原告会社が、被告らに対して、被告製品が本件特許に係る本件訂正発明1-1(請求項1)の技術的範囲に属するとして、その製造・販売の差止等や損害賠償を求めたものであるところ、本訴は、原告らが、被告らに対して、前訴と同一の被告製品が前訴と同一の特許に係る本件訂正発明2(請求項2後段)の技術的範囲に属するとして、その製造・販売の差止等や損害賠償等を求めるものである。

(イ) 本件発明2は、本件発明1と同様に、「装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具」に関する発明であって、本件特許請求の範囲の請求項2は、前記判示のとおり、もともとは請求項1の従属項であり、請求項1(登録時)の発明特定事項を更に限定するものであった。

そして、上記請求項2は、第一次訂正により独立項とされ、第二次訂正及び第四次訂正を経ているものの、第四次訂正後の本件訂正発明2は、「噛合わせて係止」(別紙4の「第二次訂正」欄の構成要件2A)、「正しい噛合い位置」(同2C)などの構成も含め、前訴控訴審時の審理対象であった第一次訂正による訂正後の請求項1(本件訂正発明1-1)の発明特定事項を全て含み、更に発明特定事項の限定をするものである。

そうすると、被告製品が本件訂正発明1-1の技術的範囲に属しないのであれば、本件訂正発明2の技術的範囲にも属しないことは明らかである。

(ウ) また、前記前提事実(4)イ及びウのとおり、前訴第一審及び前訴控訴審においては、本件訂正発明1-1の構成要件に含まれる「噛合わせて係止」、「正しい噛合い位置」などの語の意義が争点となり、前訴控訴審は、「噛み合う」という用語は、通常、凸部とそれに対応する凹部とが接触した組合せからなる係止の状態を示し、「正しい噛合い位置」とは、ホルダーとホルダー受けにおける吸着部材同士が吸着した際に音が発生する際のそれぞれの位置のことを指し、「正しい噛合い位置」において、ホルダーとホルダー受けとが噛み合っていることを要するとした上で、被告製品はこれらの構成要件を充足しないと判断した。

このように、原告会社は、前訴第一審及び前訴控訴審において、上記争点に関する主張及び立証を十分に尽くしており、前訴係属中までに請求項2の訂正審判請求をし、これに基づく主張をなし得なかったとする事情もうかがえない(現に、前訴係属中に本件訂正認容審決1を得ている。)。

原告らは、本訴において、「噛み合う」という用語は、必ずしも凸部とそれに対応する凹部とが接触している必要はなく、明白な隙間がある状態でも「噛合い状態」に含まれると主張し、前訴の確定判決とは異なる解釈に基づき、被告製品は、本件訂正発明2の「噛合せて係止」(構成要件2A)、「正しい噛合い位置」(同2C)を充足すると主張するが、同主張は、前訴の確定判決が示した判断とは異なる解釈を展開することにより、同一の争点について再度判断を求めるものであり、前訴における紛争を蒸し返すものにほかならないというべきである。

(エ) 原告会社が前訴を提起したのは平成25年10月24日であるところ、原告会社の請求を全て棄却する旨の前訴第一審判決及び前訴控訴審判決がなされ、更に同控訴審判決に対する上告及び上告受理申立てを経て、前訴控訴審判決が確定したのは平成28年8月25日である。

これに加えて、原告会社は、平成30年、知的財産高等裁判所に対し、前訴控訴審判決を取り消し、前訴に係る請求の認容を求める再審の訴えを提起し、本件訂正認容審決3により、「噛み合う」とは、凸部とそれに対応する凹部との噛み合い部分が接触するものとも限られず、明白な隙間がある状態でも噛み合い状態に含まれることが明らかになったなどと主張し、同裁判所は、平成30年9月18日、原告会社の再審請求を棄却する決定をした。

以上のとおり、被告らは、前訴の被告として約3年間にわたり原告の主張に対する反論や反証の負担を負った上、前訴控訴審判決の確定後に提起された再審の訴えに対しても応訴することを余儀なくさせられたものであり、再審棄却決定により、被告製品の製造・販売が本件特許権を侵害するものではなく、今後、本件特許権に基づく差止めや損害賠償等の請求を受けることがないと期待するのは当然であるということができる。

本訴は、再審棄却決定から1年以上も経過した令和元年11月7日に提起されたものであり、対象となる被告製品、侵害されたと主張されている特許権、争点はいずれも同一であり、原告会社が本訴により達成しようとする目的も前訴と異なるものではない。かかる訴訟において、前訴と同様の争点について改めて審理することによる被告らの負担は決して軽いものではなく、上記の合理的期待を著しく損なうものであって、当事者の公平の観点からも容認し得ないというべきである。

(オ) したがって、原告会社が本訴において損害賠償請求及びこれに係る主張をすることは、前訴の蒸し返しにすぎないというべきであり、原告会社と被告らとの間において同請求を審理することは、被告らとの関係で正義に反する結果を生じさせるということができるので、訴訟上の信義則に反し、許されないというべきである。

ウ 原告X1について

前記前提事実によれば、①原告X1は、原告の取締役の長女であり、原告代表者の姪であること、②原告X1が本件専用実施権の設定を受けたのが、本件再審棄却決定後であり、令和元年5月19日に第四次訂正に係る本件訂正認容審決4が確定した直後の同月30日であること、③本件専用実施権の対象が、本訴請求の対象である本件発明2に係る請求項2のみであり、しかもその設定期間は2年間に限定されていることという各事実が認められ、また、原告X1が本件専用実施権に基づき本件発明2の実施をしていると認めるに足りる証拠はない。

そうすると、原告X1は、前訴と同様の争点につき、改めて判断を求めるべく、原告会社のために本訴の共同原告となったものと推認することができるから、本訴の損害賠償請求につき、固有の利益を有するものとは認められない。

それにもかかわらず、原告X1が同請求及びこれに係る主張をすることは、実質的には、原告会社による前訴の蒸し返しにすぎないというべきであり、原告X1と被告Y1との間においても、同請求を審理することは、やはり、同被告との関係で正義に反する結果を生じさせるといえるから、訴訟上の信義則に反し、許されないというべきである。

エ 原告らの主張について

(中略)

(イ) 原告らは、第二次訂正に係る本件訂正認容審決2や第四次訂正に係る本件訂正認容審決4が出され、ホルダー受けのネック部や吸着部材の径等に係る発明特定事項が限定されたことなどを根拠として、請求項2後段における「噛み合う」という用語は、必ずしも凸部とそれに対応する凹部とが接触している必要はなく、明白な隙間がある状態でも「噛合い状態」に含まれると主張する。

しかし、訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないとする特許法126条6項は、訂正前の特許請求の範囲には含まれない発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることになると、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、そうした事態が生じないことを担保する趣旨の規定であると解され、特許法は、訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品は、訂正後の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障しているということができる。原告らが主張するホルダー受けのネック部や吸着部材の径等の限定は、いずれも第二次訂正や第四次訂正によりなされたものであるから、こうした訂正により訂正前の発明の技術的範囲が拡張することはあり得ないというべきである。

本訴において問題となる本件訂正発明2(第一次訂正により独立項とされ、第二次訂正及び第四次訂正による訂正を経た後の請求項2後段)は、本件訂正発明1-1(前訴控訴審時の審判対象であった第一次訂正後の請求項1)の発明特定事項を全て含み、更に発明特定事項の限定をしているものである上(別紙5「訂正の推移」参照)、前記のとおり、請求項1及び請求項2で共通して用いられている用語は同一の意味内容を有するものと解すべきことも考慮すれば、被告製品が本件訂正発明1の技術的範囲に属しない以上、本件訂正発明2の技術的範囲に属する余地はないというべきである。

したがって、原告らの上記主張は採用し得ない。

(3) 差止等請求について

上記(1)イのとおり、前訴と本訴の差止等請求に係る訴訟物は同一であると解すべきところ、前訴と本訴との間で訴訟物が同一である場合には、本訴において前訴確定判決の既判力ある判断と矛盾、抵触する判断ができなくなるので(民訴法114条1項)、本件請求については、基準時後に生じた新たな事由が認められない限り、前訴確定判決の既判力に触れることになる。

本件において、原告X1は、本件基準時後に原告会社から本件特許に係る専用実施権の設定を受けているが、特許権者が特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者が、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する半面、特許権者は上記範囲内における特許発明の実施をする権利を喪失する(特許法68条、77条1項、2項)のであるから、原告X1は、民訴法115条1項3号が定める口頭弁論終結後の承継人に当たり、原告会社と被告との間の前訴確定判決の既判力は、原告X1にも及ぶというべきである。

なお、本件においては、前訴の既判力の基準時より後に、請求項2に係る第二次訂正及び第四次訂正がされているが、原告会社は、同時点より前に、これらの訂正を求める訂正審判請求をし、前訴においてそれを踏まえた主張をすることができた(現に、前訴係属中に本件訂正認容審決1を得ている。)のにしなかったのであるから、これを本訴の既判力の基準時の後に生じた新たな事由に当たるということはできず、他に同事由の存在を認めるに足りる証拠はない。

したがって、原告らの差止等請求は、前訴控訴審判決の既判力に抵触し許されないものというべきであり、仮にそうでないとしても、前記(2)の同様の理由から、訴訟上の信義則により許されない。

2 以上のとおり、本件各訴えのうち損害賠償請求に係る訴え部分は訴訟上の信義則に反し許されないものであり、その余の差止等請求に係る部分は前訴確定判決の既判力によって遮断されることになる。

【検討】

1 はじめに

本件は、前訴と概ね同一当事者間で、前訴(前訴は請求項1に係る発明が対象)と同一の特許番号で別の請求項(請求項2に係る発明が対象)に基づき、同一の製品を対象として、差止等請求と損害賠償請求がなされた事案である。

これらの請求が訴訟上の信義則に反し許されないか等が争点となった。

2 損害賠償等請求について

損害賠償等請求については、前訴と本訴とで対象となる期間が異なるため、損害の対象も異なり、訴訟物も異なるということになる。

したがって、本訴における損害賠償等請求について、前訴の既判力が及ばないとした本判決の判断は妥当だと考える。

もっとも、前訴と本訴における事情(詳細は判決参照)に鑑みれば、本訴における損害賠償等請求は結論としては許されるべきでないと考える。そして、前述のとおり、前訴と本訴で訴訟物が異なる以上、本訴における損害賠償等請求が前訴の確定判決の既判力によって遮断されることはない。そのため、訴訟上の信義則に反するという構成によらざるを得ないと考える。

3 差止等請求について

前述のとおり、前訴の審判対象となった請求項(本件訂正発明1-1)と、本訴の請求となった請求項(本件訂正発明2)とが異なることから、本訴の請求が既判力によって遮断されるかどうか等を検討するにあたって、訴訟物が何かが問題となる。ここで、訴訟物は、特許権ごとであって、請求項ごとにあるわけではないとされている。例えば、知財高判平成28年12月8日(平成28年(ネ)第10031号)は、「特許権に基づく差止請求等に係る請求原因として、同一の特許に係る別の請求項に係る発明を追加するものであるから、訴えの追加的変更には当たらず、攻撃防御方法を追加するものと解される。」と判示する。また、差止請求については、1つの特許権と1つの対象製品の関係で訴訟物が画されるものと解される(髙部真紀子「実務詳説 特許関係訴訟〔第4版〕」27頁~28頁)。

そうすると、本訴は前訴と同一の特許に係る別の請求項に係る発明に基づく請求であるから、訴訟物が同一といえ、本訴における差止等請求は、前訴の確定判決の既判力によって遮断され得ることになる。

なお、本判決は、「前訴と本訴の差止等請求に係る訴訟物は同一であり、根拠となる請求項が異なることは攻撃方法の差異にとどまるものと解するのが相当である」との結論を導くにあたり、3つの理由を述べる。このうち、②は、発明の単一性に関するものである。

同一の特許番号の特許であっても、独立請求項が複数ある場合がある。この場合でも、発明の単一性の要件は満たされているとする。そして、複数の独立請求項同士が包含関係になく、ある独立請求項(以下「独立請求項1」という。)に係る発明を被疑侵害者が実施していたとしても、別の独立請求項(以下「独立請求項2」という。)に係る発明を被疑侵害者が実施していないということもあり得る。訴訟物は特許権ごとあると考える立場に立つと、例えば、独立請求項1に基づく差止等請求をして請求棄却判決が確定した場合、差止等請求をすることが困難な独立請求項2を含めた特許権に前訴の確定判決の既判力が及び得ることになる。独立請求項2については、基準時後の事情として、被疑侵害者による発明の実施がないと差止等の請求のしようがなく、この場合は、前訴の確定判決の既判力によって遮断されないのでよいと考えることも可能ではあるが、独立請求項2を含めた特許権に前訴の確定判決の既判力が及び得るという結論があり得ることはよいのか疑問が残るところではある。本判決が上記結論を導くのにあたり、発明の単一性が理由になるのかは疑問があるように思われる。

以上

文責 弁護士・弁理士 梶井 啓順