平成25年10月17日判決(知財高裁 平成25年(行ケ)第10107号)

【判旨】

審決が認定した周知技術は,本件考案1とは直接の関連性がないものであって,これを先願発明に適用しても本件考案と実質的に同一となるものではない。・・・相違点判断に関する審決の判断過程には誤りがあり,その余の点について判断するまでもなく,取消事由2には理由がある。

【キーワード】

審決取消訴訟、実質同一、設計上の微差、相違点判断に関する審決の認定の誤り、実用新案法3条の2,知財高裁2部判決

【事案の概要】

本件は,実用新案登録無効審決の取消訴訟である。

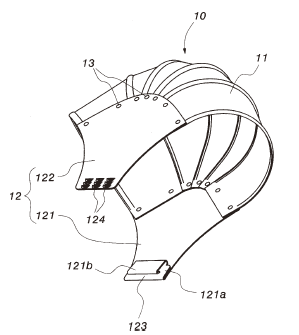

本件実用新案登録(発明の名称:管の表面に被覆した保温材を保護するエルボカバー)に係る本件考案1(請求項1に係る考案)は、下図に示す形状を有するエルボカバーである。

本件考案1の内容(【請求項1】の内容)は、

というものである。

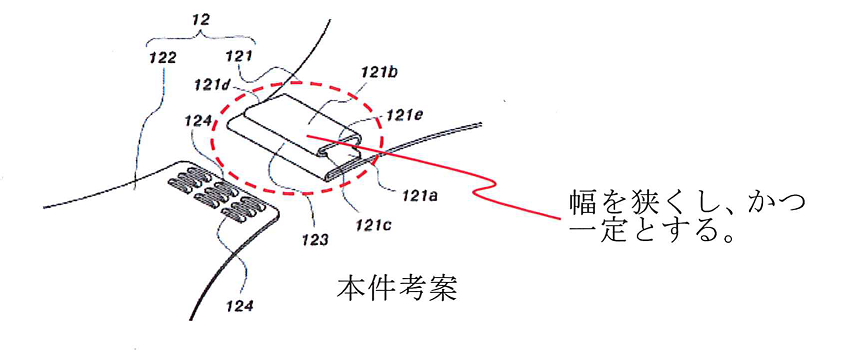

先願発明との対比におけるポイントは上記下線部(筆者が付した。)にある。すなわち、下図の“本件考案”中の赤丸で示すように、第2の結合版(121b)の横幅を一定としつつ、第1の結合版(121a)の横幅よりも狭くする点にポイントがある。

特許庁は、無効審決において、本件考案は先願発明と実質同一であるとして実用新案法3条の2、37条1項2号に基づき、本件実用新案登録は無効であると判断した。

具体的には、特許庁は、

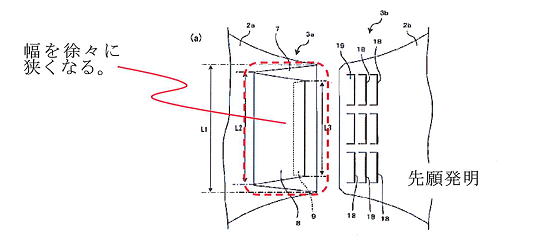

と、本件考案と先願発明(下図参照)との相違点を認定した上で、

② 本件実用新案の出願前に頒布された刊行物である実願平2-107659号(実開平4-64692号)のマイクロフィルム(甲5刊行物〔甲5〕)には,二つの端部を周方向に繋ぐ配管カバー用エルボにおいて,嵌入溝を形成するように折り曲げられる一方の端部を一定の横幅としたものが記載されており,エルボカバーのエルボ結合部を一定の横幅とすること自体は,本件実用新案の出願前に周知の技術であることが認められる。

③ 上記相違点の構成に係る本件考案1の構成のうち,第2の結合板及び係合片の横幅が第1の結合板よりも狭くなっている点は,結合部と直管カバーとの間に段差あるいは隙間が生じないようにするために必要な構成といえるが,[1]第2の結合板及び係合片が全域にわたって一定の横幅を有する点は,そのような作用・効果とは関係はなく,[2]そのようにした構成の技術的意義も不明であり,先願発明に比べて有利な効果を奏するとは限らない。

④ ①~③を総合すると,上記相違点は,設計上の微差にすぎないというべきであって,実質的な相違点とはいえない。」

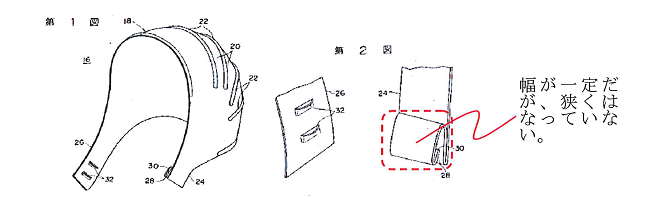

と判断した(下線部は筆者が付した。)。以下、参考までに、甲5(周知技術)」の図面を示す。

本件審決取消訴訟の争点は、①本件考案と先願発明との相違点認定の誤りの有無、及び②当該相違点判断の誤りの有無にある。知財高裁は、①については特許庁の判断に誤りがないとしたが、②については特許庁の判断に誤りがあるとした。以下では、②の判断の誤りに関する知財高裁の判示を紹介する。

【判旨抜粋】

1 本件考案について

(1) 本件明細書等の記載

・・・(中略)・・・

(2) 本件考案1の認定

本件実用新案の実用新案登録請求の範囲並びに本件明細書等の図1,図3及び図4(前記第2の2)と上記(1)の認定によれば,本件考案1は,①エルボカバーを管の屈曲部分に装着した時に直管部分との間に段差又は隙間が生じないようにするために,②[1]エルボ結合部の結合受け板については2度の折り返しにより第1の結合板と第2の結合板と係合片とを形成し,第2の結合板及び係合片は全域にわたって一定の横幅を有し,かつ,その横幅が第1の結合板よりも狭く形成し,[2]エルボ結合部の結合差込み板については,先端に係止爪を設けたものであり,③第2の結合板及び係合片が第1の結合板よりも横幅を狭く形成したことから,エルボカバーを管の屈曲部に装着した時に,第1の結合板と第2の結合板との両端が直管カバーに隙間なく当接することができるとしたものということができる。

・・・(中略)・・・

3 取消事由2(本件考案1における相違点判断の誤り)について

(1) 周知技術認定の誤りにつき

ア 周知技術の認定

原告は,審決が甲5刊行物の記載に基づき「エルボカバーのエルボ結合部を一定の横幅とすること自体は,本件実用新案の出願前に周知の技術事項である」と認定したことに対し,甲5刊行物から上記周知技術を認定することは誤りである旨の主張をする。

そこで,検討するに,甲5刊行物には,次の記載がある。

また,甲5刊行物の第1図及び第2図には,実施例として,本件考案の第1の結合板,第2の係合板及び係合片に相当する「繋ぎ側部分24の端部において3回折り返された」部分がすべて同一幅であることが看て取れる。

上記認定によれば,甲5刊行物に係る考案は,繋ぎ側部分の一方に嵌入溝をあらかじめ形成しておくことによって,配管カバー用エルボによる配管の被覆作業時において,嵌入溝を形成するための折り曲げ作業を不要とすることにあり,繋ぎ側部分の端部がすべて同一の横幅で一定であることを看て取ることはできるものの,繋ぎ側部分の端部の幅を部分ごとに変えて各々を一定の横幅とすることについては何ら開示されておらず,その示唆もない。

したがって,審決が「エルボカバーのエルボ結合部を一定の横幅とすること」が周知技術であると認定したこと自体は誤りではないが,それは本件考案における第1の結合板,第2の結合板及び係合片の各々が一定の横幅であることに相応するにすぎない。

イ 周知技術の適用

以上のとおり,甲5刊行物から認められる周知技術が,繋ぎ側部分の端部がすべて同一の横幅で一定であるという事項にとどまる以上,当該周知事項が,第2の結合板及び係合片だけを第1の結合板とは異なる(狭い)一定の横幅にするといった事項に及ぶものとはいえない。そうすると,審決が認定した周知技術は,本件考案1とは直接の関連性がないものであって,これを先願発明に適用しても本件考案と実質的に同一となるものではない。

なお,審決が周知技術の例示として挙げたのは甲5刊行物のみであり,本件証拠上も,第2の結合板及び係合片に相当する部分のみを一定の横幅にする周知技術の存在を認めるに足りる証拠はない。

(2) 小括

以上のとおりであるから,相違点判断に関する審決の判断過程には誤りがあり,その余の点について判断するまでもなく,取消事由2には理由がある。

(下線部は筆者が付した。)

【解説】

本件において無効理由とされた実用新案法3条の2は「実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願・・・の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面・・・に記載された考案又は発明・・・と同一である」と規定されているところ、本件では「同一」の解釈(完全同一に限られるか、それとも実質同一の場合も含まれるか)が一応問題となる。

この点、実用新案法3条の2は、特許法29条の2(拡大先願の規定)に対応する実用新案法上の規定であり、特許法29条の2に規定される「同一」には、完全同一のみならず、実質同一も含まれるとされている。ここで、「実質同一」の解釈については、特許・実用新案審査基準(特許庁)では、

と説明されている。

他方、実用新案法については、上記特許・実用新案審査基準には、

とあり、実用新案法3条の2について特許出願の審査基準の考え方が準用されるとされているので、同条の「同一」には「実質同一」が含まれることになる。

そして、「実質同一」とするためには、相違点が「微差」である必要があるが、「微差」とされるためには、

(β)新たな効果を奏さないこと

の2つの要件が満たされる必要がある。

本件では、特許庁は、本件考案と先願発明との相違点につき、

を重視して、相違点を「設計上の微差」としたものと考えられる。この判断は、上記(β)の要件を重視したものと考えられる。

他方、知財高裁は、本件実用新案登録の明細書の記載を参酌した上で、第2の結合板の横幅を第1の結合板よりも狭く形成するのは、①エルボカバーを管の屈曲部分に装着した時に直管部分との間に段差又は隙間が生じないようにするため、②第1の結合板と第2の結合板との両端が直管カバーに隙間なく当接することを可能とするため、であると認定し、上記“横幅を狭く形成する”ことにつき、一定の作用効果が生ずると判示している。この判示は、先願発明との比較はしていないものの、上記(β)の要件に関連して、相違点に基づき「一定の効果」が奏されると判断したものと考えられる。

その上で、審決(特許庁)が認定した周知技術は、第2の結合板の横幅を一定にすることは開示されているが、これを第1の結合板の横幅よりも狭くすることは開示していないとして、「審決が認定した周知技術は,本件考案1とは直接の関連性がないものであって,これを先願発明に適用しても本件考案と実質的に同一となるものではない」とした。これは、上記(α)の要件が満たされていないことを明示したものと考えられる。

上記特許庁(審決)での判断と、知財高裁(判決)での判断とを対比すると、後者の方が審査基準の考え方により近いことが分かる。本件考案と先願発明との相違点はごく些細な点であって技術的には設計上の微差である、とした(といいたくなる)特許庁の判断も理解はできるが、「微差」の意義について審査基準に明示がある以上、この意義(具体的には「微差」とするための二要件)に沿って検討を行うという知財高裁の立場の方が法的に妥当と考える。

本件は、実用新案法3条の2の適用が問題となった比較的珍しい事案ゆえ、紹介した次第である。