【平成30年2月28日判決(東京地裁平成29年(ワ)第19011号)】

【判旨】

「CHRISTIAN OLIVIER(クリスチャンオリビエ)」との称呼を生じる本件各商標に係る本件各商標権を有する原告が、<1>「ピエモンテルッソ」等の各称呼を生じる被告各標章は本件各商標に類似するから、被告が被告各標章を付した被告バッグを輸入し、製造し、販売し、販売のために展示すること(以下、これらの行為を併せて「販売等」という。)は、いずれも本件各商標権を侵害するとみなされる行為に当たる、<2>本件各商標は原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているから、被告による被告バッグの販売等は、不競法2条1項1号の不正競争行為にも当たる、<3>被告バッグのうち被告ショルダーバッグは、原告ショルダーバッグの形態を模倣したものであるから、被告による被告ショルダーバッグの販売等は、不競法2条1項3号の不正競争行為に当たると主張して、被告に対し、被告各標章を付した製品及び被告ショルダーバッグの販売等の差止め・廃棄を求めるとともに、損害賠償金1980万円の支払を求めた事案。裁判所は,被告各商標は原告の登録商標と類似せず,被告製品は原告製品の「模倣」にも該当しないとして,原告の請求を全て棄却した。

【キーワード】

不正競争防止法2条1項1号,不正競争防止法2条1項3号,商標の類似,形態模倣

1 事案の概要及び争点

原告は,かばん,ハンドバッグ等の商品企画,製造・販売等を営む株式会社であり,被告は,バッグ企画・製造・輸入卸等を営む株式会社である。

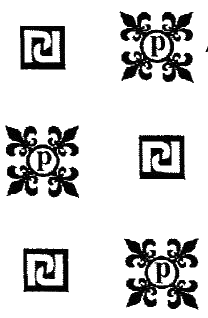

原告は,本件商標1及び2に係る商標権を有し,更に当該商標を模様としてアレンジしたショルダーバッグバッグを製造・販売していた。一方,被告は,被告標章1及び2を模様としてアレンジしたショルダーバッグ等を製造・販売していた。本件商標及び被告標章の各態様は下記のとおりである。

| 本件商標 | 被告標章 | |

| 1 |  |

|

| 2 |  |

|

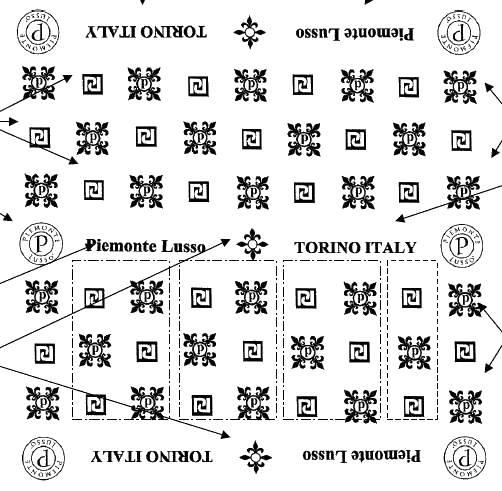

原告は,原告商標1と被告標章1は,ともに4つの花冠の紋章を十字に組み合わせた図形と,当該花冠紋章図形間に配された複数の略矩形図形とが等間隔で整然と並んでいる点において共通しており,図形商標の類否判断の原則である隔離観察を行った場合には,需要者は,これらの商標を構成する個別の図形の些細な差異や配置の違いに気付くことはなく,極めて似た印象を持つといえるから,両者は類似すると主張した。また,原告商標2と被告標章2は,大きい略正方形の図形,小さい略正方形の図形,文字で形成される線状の図形及び円形の図形が規則正しく配列され,円形の図形と線状の図形で構成される1本の線状の図形の間に3列の略正方形の列が配列されている点において共通しており,図形商標の類否判断の原則である隔離観察を行った場合には,需要者は,これらの商標を構成する個別の図形の些細な差異や配置の違いに気付くことはなく,極めて似た印象を持つといえるから,両者は類似すると主張した。

これに対し,被告は,本件商標1と被告標章1は,2種類の要素の組合せによりなる点において共通してはいるが,本件商標1は,小さな本要素aが4個と大きな本要素bが2個との組合せからなり,左側の列に小さい本要素aが3個,縦一列に配されているのに対し,被告標章1は,小さな被要素Aと大きな被要素Bとがそれぞれ3個ずつ,互い違いに並べられているのであり,上記のとおり各要素の形状も異なることからして,看者に異なる印象を与えるから,両者は類似するとはいえないと主張した。また,被告標章2についても,外観,称呼及び観念のいずれにおいても本件商標2と相違し,取引の実情を考慮しても,その出所につき誤認混同を生じさせるものではないから,本件商標2と類似するとはいえないと主張した。

被告製品が原告製品の「模倣」といえるかの争点においても,主に実質的同一性の観点から,上記各商標ないし標章に基づく模様の類否に関し双方から主張・立証が行われた。

2 裁判所の判断

(1)本件商標1及び本件標章1の類否について

まず,裁判所は,本件商標1と本件標章1について,下記のとおり,両商標の外観が全体として異なる印象を需要者に与えるものであることから,類似しないと判示した。

※判決文より抜粋(下線部は筆者付与。以下同様)

| 本件商標1と被告標章1は,花形の図形が4つ十字に組み合わされ,ほぼ正方形を構成する相対的に大きな要素(本要素b,被要素B)と,これよりもやや小さく,ほぼ正方形を構成する要素(本要素a,被要素A)とが,等間隔で配列されている点,全体として2列3行にわたってこれらの要素が配列されている点において共通する。 他方,本件商標1を構成する本要素aは,4弁の花を表したハート型図形を組み合わせてなるのに対し,被告標章1を構成する被要素Aは,略正方形の図形内に「P」の文字2個を点対称に組み合わせてなる点,被告標章1を構成する被要素Bの中央部には,円図形とその内側に「P」との文字が描かれているのに対し,本件商標1を構成する本要素bにはそのような円図形や文字は描かれていない点などにおいて異なっている。また,本件商標1における各要素の配列は,左側に3個の本要素aが縦一列に等間隔に配列され,その右に縦一列に本要素b,同a,同bの順で等間隔に配列されているのに対し,被告標章1における各要素の配列は,左側に縦一列に被要素A,同B,同Aの順で等間隔に配列され,その右に縦一列に被要素B,同A同Bの順で等間隔に配列されている点においても,両商標は異なる。 以上のとおり,本件商標1及び被告標章1を構成する各要素の形状は異なり,各要素の配列も異なっているのであるから,両商標の外観は,全体として異なる印象を需要者に与えるものであり,類似しないというべきである。 |

また,バッグの需要者は,個別の柄の細かな相違を殊更強く認識せず,両商標を構成する個別の図形の些細な差異や配置の違いに気付くことはないとの原告主張に対しては,そのような取引の実情が立証されていないことや,花などの植物や幾何学模様からなる大小の図形を等間隔に配して敷き詰めたパターンの柄をバッグの表面に用いるデザインが一般に見られること等を理由に,これを退けた。

| 原告は,本件商標1及び被告標章1はいずれもバッグの生地柄として連続して用いられるものであるところ,バッグの需要者は,バッグに付された模様を凝視するというより,やや遠めからみてそのデザインを把握するのが通常であるから,需要者は,個別の柄の細かな相違を殊更強く認識せず,これらの配置及び構成によって作出される図柄全体にこそ注目するなどと主張し,原告商標1と被告標章1について隔離間接を行った場合には,需要者は,これらの商標を構成する個別の図形の些細な差異や配置の違いに気付くことはないなどと主張する。 しかし,原告が主張するような,「バッグの需要者は,バッグに付された模様を凝視するというより,やや遠めからみてそのデザインを把握するのが通常である」との取引の実情を認めるに足りる的確な証拠はない。むしろ,証拠(乙4,8)及び弁論の弁趣旨によれば,花などの植物や幾何学模様からなる大小の図形を等間隔に配して敷き詰めたパターンの柄をバッグの表面に用いることは,一般に見られることであって,バッグが実用品であると同時に装飾品としての要素を有することからすれば,需要者は,これらのパターン柄が付された複数のバッグの中から嗜好に合ったものを吟味すべく,柄の図形やその配置についても観察するものと考えられる。 そうすると,原告商標1と被告標章1とを分離観察したとしても,需要者は,これらの商標ないし標章を構成する各要素の形状及び配置の差異に起因するところの異なる印象を受けるというべきであるから,本件商標1と被告標章1とは類似しないというほかない。 |

(2)本件商標1及び本件標章1の類否について

次に,裁判所は,本件商標2と被告標章2についても,外観及び称呼が異なること等を理由に類似しないと判断した。

| 本件商標2と被告標章2は,円図形からなる要素(本要素c,被要素C)が四角形の各頂点に配置し,当該四角形のうち対向する2つの辺に欧文字が配され(本要素d,被要素D及び同E),当該四角形の内部に,花形の図形が4つ十字に組み合わされ,ほぼ正方形を構成する相対的に大きな要素(本要素b,被要素B)と,これよりもやや小さく,ほぼ正方形を構成する要素(本要素a,被要素A)とが,等間隔で配列されている点,これらの要素の集合が,全体として略斜め45度左側に傾いた基本的なパターンとして,繰り返し用いられている点において共通する。 他方,本要素aと被要素Aとの相違点及び本要素bと被要素Bとの相違点は,前記1(3)において認定説示したとおりである。本要素cの円図形の中には獅子のような動物模様が描かれているのに対し,被要素Cの円図形の中には「P」との文字及び「PIEMONTE」,「LUSSO」の文字が配置されている点において異なる。また,本件商標2を構成する文字部分である本要素dは,欧文字で「CHRISTIAN OLIVIER」と書され,「クリスチャンオリビエ」との称呼を生じるのに対し,被告標章2を構成する文字部分である被要素D及び同Eは,それぞれ,欧文字で「Piemonte Lusso」,「TORINO ITALY」と書され,それぞれ「ピエモンテルッソ」,「トリノイタリー」との称呼が生じる点において異なる。さらに,被告標章2において,被要素Cを頂点とする長方形の長辺中央付近には,被要素D及び同Eの間に,被要素Fが配されているが,本件商標2には被要素Fに相当する要素は存在しない。 加えて,本件商標2における各要素の配列は,円図形である本要素cを頂点とする略正方形の対向する2つの辺に欧文字である本要素dが配され,別の対向する2つの辺には相対的に小さな本要素aが等間隔に3個ずつ配されており,当該略正方形の内部に,相対的に大きい本要素bを四隅に配し,相対的に小さな本要素aを十字状に等間隔に配してなるものであるのに対し,被告標章2における各要素の配列は,円図形である被要素cを頂点とする長方形の対向する2つの辺に欧文字である被要素D,同Eのほか,被要素Fが当該辺の中央付近に配され,当該2辺の間に,3行9列にわたって,被要素A及び同Bが交互に等間隔に配置されている点において異なっている。 以上のとおり,本件商標2及び被告標章2を構成する各要素の形状は異なり,各要素の配列も異なっているほか,生じる称呼も異なるのであるから,両商標は,全体として異なる印象を需要者に与えるものであり,類似しないというべきである。 |

原告は,本件商標1の際と同様に,需要者は各商標を構成する個別の図形の些細な差異や配置の違いに気付くことはない旨の主張を行ったが,本件商標1の場合と同様の理由により当該主張は退けられた。

| 原告は,バッグの需要者がバッグに付された模様を凝視するというより,やや遠めからみてそのデザインを把握するのが通常であり,個別の柄の細かな相違を殊更強く認識せず,これらの配置及び構成によって作出される図柄全体にこそ注目するとして,原告商標2と被告標章2について隔離間接を行った場合には,需要者は,これらの商標を構成する個別の図形の些細な差異や配置の違いに気付くことはないなどと主張する。 しかし,前記1(4)において認定説示したとおり,原告が主張するような,「バッグの需要者は,バッグに付された模様を凝視するというより,やや遠めからみてそのデザインを把握するのが通常である」との取引の実情を認めるに足りる的確な証拠はなく,需要者は,パターン柄が付された複数のバッグの中から嗜好に合ったものを吟味すべく,柄の図形やその配置についても観察するものと考えられ,原告商標2と被告標章2とを分離観察したとしても,これらの商標ないし標章を構成する各要素の形状及び配置の差異の存在に起因するところの異なる印象を受けるというべきであるから,本件商標2と被告標章2とは類似しないというべきである。 |

(3)模倣について

最後に,裁判所は,被告製品が原告製品の模倣といえるかについても,両者に共通する形態的特徴がショルダーバッグの形態として既にありふれたものであったことや,被告が原告の販売開始前に被告製品と基本的形態が同一の製品を既に販売していたことなどを理由に,「実質的同一性」「依拠性」の双方共に該当性を否定した。

| (1) 実質的同一性について 原告ショルダーバッグの形態は別紙9及び同11のとおりであり,被告ショルダーバッグの形態は別紙10及び同12のとおりである。また,原告ショルダーバグと被告ショルダーバッグの寸法を比較した結果は,別紙13のとおりである。 以上によれば,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグは,①寸法を含めたショルダーバッグとしての基本的形態(A1ないしE1,A2ないしE2),②表面生地が多少のざらつき感を感じることができるが全体として滑らかな質感を有していること(F1,F2),③表面生地が濃い茶色で本件各商標又は被告各標章が模様として金色又はベージュ色で施されていること(G1,G2),④本体の底面及び上面は略角丸横長長方形状であること(I1,I2),⑤本体の正面視左右上端部の突き出した部分の先端において,銀色の金具でショルダーストラップの両端が接続されていること(K1,K2)において共通している。 しかし,証拠(甲23,24,乙13ないし19,25ないし27)によれば,原告が遅くとも平成23年には寸法において若干の相違があるものの上記①,②,④及び⑤の特徴を備えたショルダーバッグを販売していること,ローズロバーツ有限会社が遅くとも平成25年2月には寸法不明なるも上記①,②,④及び⑤の特徴を備えたショルダーバッグを販売していること,被告が遅くとも平成27年6月には寸法を含めて上記①,②,④及び⑤の各点において原告ショルダーバッグ及び被告ショルダーバッグと一致するショルダーバッグを販売していることが認められる。そうすると,上記した原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの共通点のうち,①,②,④及び⑤は,原告において原告ショルダーバッグを販売した平成27年10月頃には,ショルダーバッグの形態として既にありふれたものであったと認めるべきものである。 これに加え,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態は,⑥表面生地の模様(本件各商標と被告各標章)(G1,G2),⑦前カブセ裏面の生地(H1,H2),⑧前カブセにおける装飾部の有無(J1,J2),⑨ショルダーストラップの表面の織り込みの有無(L1,L2),⑩各ファスナーの色(M1,M2),⑪各ファスナーのスライダーに接続された持ち手の形状(N1,N2),⑫各収納部の内部の生地(O1,O2),⑬主収納部内部の背面側の壁面のファスナーポケットの下のタグの内容及び主収納部内部の小ポケットの有無(P1,P2),⑭正面側副収納部内部の小ポケットの有無(Q1,Q2),⑮側面ポケット内部の外側壁面の生地(S1,S2),⑯各ファスナーを閉じた状態のバッグ本体を上面から見た場合の,2つの副収納部及び前カブセ収納部の両端部において見える収納部内部の生地(T1,T2)において異なることは当事者間に争いがないところ,上記のとおり①,②,④及び⑤の共通点に係る部分がショルダーバッグの形態としてありふれたものであること,また,上記③の共通点につき,バッグの表面生地を濃い茶色とし,柄を金色ないしベージュ色とすることもありふれたものというほかないことからすれば,これらの相違点は,両形態の実質的同一性を左右する要素として無視することはできないというべきである。 したがって,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態が,実質的に同一のものと認めることはできない。 (2) 依拠性について 原告は,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態が実質的に同一であることからして,被告が,平成27年秋頃に発売されて好評を博していた原告ショルダーバッグに依拠して,被告ショルダーバッグを製造したことが明白であると主張するが,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの形態が実質的に同一であるといえないことは上記(1)のとおりであるし,また,上記(1)において認定したとおり,上記共通点①,②,④及び⑤は,原告が原告ショルダーバッグを販売した平成27年10月頃には,ショルダーバッグの形態として既にありふれたものであったと認められること,特に,被告自身が,原告が原告ショルダーバッグの販売を開始する前である平成27年6月には,被告ショルダーバッグと寸法を含め基本的形態が同一のショルダーバッグを販売していたことに照らせば,被告が,原告ショルダーバッグの形態に依拠して,被告ショルダーバッグを作り出したと認めることはできない。 |

3 検討

本件は,基本的な構成態様が一見すると類似しているように見える商標及び形態について,当該形態が既にありふれたものであったこと等を理由に,商標としての類似性や形態の実質的同一性を否定した事案として,実務上参考になると思われる。

本件商標1と被告標章1を比べると,各構成要素のうち小さい方の構成要素の態様(本件商標=ハートとスペード模様からなる4弁の花模様,被告標章=白抜きの「P」の文字2個が点対称に配置された渦巻き様の模様)はかなり異なるように思える。したがって,全体的な構成がありふれたものであるとの前提の下で,各構成要素に着目して類否判断を行った場合,本件のように両者は非類似ないし実質的同一性がないという結論になるのは妥当なように思われる。

以上

(文責)弁護士・弁理士 丸山真幸