【令和3年5月20日判決(知財高裁 令和2年(行ケ)第10102号 審決取消請求事件(第1事件)、令和2年(行ケ)第10106号 審決取消請求事件(第2事件)、令和3年(行ケ)第10034号 承継参加事件(第3事件))】

【キーワード】

ネットビジネス,品質誤認表示,信用棄損行為,不正競争防止法2条1項20号,不正競争防止法2条1項15号

1 はじめに

本件は,セルフレジの特許をめぐり,ユニクロ社と,アスタリスク社の紛争である。本事件は,両社の間で多数継続している事件のうち,ユニクロ社を傘下に持つファーストリテイリング社が,アスタリスク社の保有する特許[1]について,当該特許の有効性を争うものである。

特許庁は,審理の結果,「請求項1,2,4の特許を無効とする。」[2]として,請求項3は有効と判断しながらも,請求項1,2,4は無効であるとの審決をした。

アスタリスク社は,この審決に不服があるとして,知財高裁に,審決取消訴訟を提起した。

知財高裁は,審理の結果,「請求項1,2,4の特許を無効とする。」との審決を取り消すとの判決(取消判決)をして,特許庁が無効と判断した審決が誤りであると結論付けた。

本稿では,特許庁と知財高裁で判断が食い違ったポイントについて説明する。

2 知財高裁の判断

アスタリスク社の特許6469758号の請求項1の記載[3]は以下のとおりである[4]。

| A 物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置式の読取装置であって、前記RFタグと交信する ための電波を放射するアンテナと、 B 上向きに開口した筺体内に設けられ、前記アンテナを収容し、前記物品を囲み、該物品よりも 広い開口が上向きに形成されたシールド部と、を備え、 C 前記筺体および前記シールド部が上向きに開口した状態で、前記RFタグから情報を読み取ること を特徴とする読取装置。 |

アスタリスク社の請求項1

特許庁は,甲1(米国特許第9245162号)に開示された「読み取り/書込みモジュール200」が本件発明と同一であると判断し,請求項1にかかる発明は,甲1(米国特許第9245162号)に基づき,新規性がないと判断した。

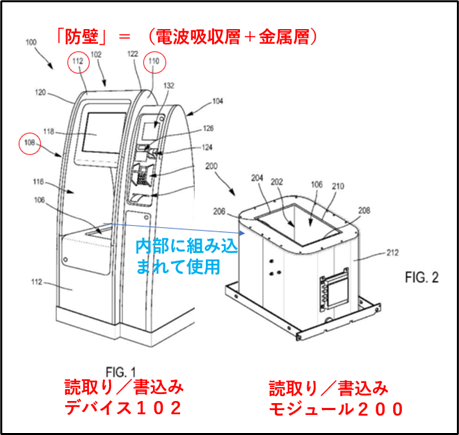

これに対し,知財高裁は,甲1(米国特許第9245162号)の「「読取り/書込みモジュール200」が挿入される「読取り/書込みデバイス102」の「防壁」が電波を吸収する吸収性発泡体と,電波を反射する金属製の外側パネルを備えており,これらが外部への電波の放出,又は,外部からの電波の侵入を防止する機能を有していると認められることからすると,当業者は,甲1発明においては,「読取り/書込みデバイス102」の「防壁」が外部への電波の漏えい又は干渉を防止するものであると理解すると認められる。」「甲1発明の「読取り/書込みモジュール200」は,「防壁」が存在しない状態で単独に用いられること,すなわち,「読取り/書込みモジュール200」だけで電波の漏えい又は干渉を防止することは想定されていないものと認められるところ,外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能は,本件発明と対比されるべき「読取装置」には欠かせないものであるから,甲1発明の「読取り/書込みモジュール200」が単体で,本件発明と対比されるべき「読取装置」であると認めることはできない。」

このように判断して,知財高裁は,甲1発明を本件発明の対比する引用発明とは認めず,特許庁とは異なり,「請求項1,2,4の特許を無効とする。」との審決を取り消すとの判決(取消判決)をして,特許庁が無効と判断した審決が誤りであると結論付けた。

甲1(米国特許第9245162号)のFig1, Fig2(赤字,青字は筆者による)

3 検討

特許庁は,甲1に開示された「読み取り/書込みモジュール200」が本件発明と同一であると判断したが,知財高裁は,本件発明にかかる「読取装置」には,外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能(「シールド部」)は欠かせないところ,甲1の「読み取り/書込みモジュール200」には,これに相当する部分が無いとして,甲1は引用発明として認定しなかった。

引用発明の認定は,その認定に一定の裁量があるとしても,「発明」でなければ引用発明として認定でないのであって,①全体の発明から一部抽出する類型,②上位概念化して抽出する類型,③記載の無い事項を後知恵的に追加する類型,④他の記載を参酌して認定する類型の場合には,認定が誤りとなる可能性が高くなり注意が必要である[5]。本件では,特許庁は,甲1に記載の「読取り/書込みデバイス102」から,その一部である「読み取り/書込みモジュール200」を抽出して引用発明として認定したものであり,上記①類型として,知財高裁により,引用発明の認定の誤りを指摘したものである。

本件のように,技術事項を精緻に検討することで,無効理由の根拠となる先行技術文献から認定される発明は,本当に引用発明足りうるのか?というポイントは,特許有効性を巡る紛争では,勝負を分ける重要な分岐点となりうるもので,同様の紛争での参考となる事例といえよう。

[1] アスタリスク社の特許権は,NIP社に紛争中に譲渡されているが,本稿では,便宜のため,アスタリスク社,NIP社を合わせてアスタリスク社と表記する。

[2] 特許権は,無効審判中に訂正されており,審決はこの訂正を認めた上で,訂正された請求項が無効か有効かの判断を行っている。

[3] 特許権の権利範囲は,請求項の記載に基づく。同請求項1は,無効審判中に訂正された内容となる。

[4] 技術の単位を示す構成要件ごとに,A~Cの文字は,筆者が付した。

[5] 杉尾雄一「裁判例からみる引用発明の認定手法」特許ニュースNO14737号(平成30年7月25日)

以上

弁護士・弁理士 高橋 正憲