【令和4年4月20日判決(知的財産高等裁判所 令和3年(ネ)10091号】

【事案の概要】

本件は、発明の名称を「軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム」とする本件特許権を有する一審原告が、一審被告の製造、販売する一審被告各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、一審被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、一審被告各製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づき、損害賠償を求める事案である。

【キーワード】

特許権者、特許権の管理、特許権者のグループ会社が特許権の実施品を販売、特許法102条2項

【争点】

本件の争点は、構成要件充足性、無効理由の成否等もあるが、本稿においては、特許法102条2項の適用の可否、具体的には、特許権者(バイトオメットシーブイ)のグループ会社(ジンマー・バイトオメット合同会社)が特許権の実施品を販売している場合に特許法102条2項の適用があるかどうかという争点についてのみ紹介する。

【裁判所の判断】

3 争点(5)ア(特許法102条2項の適用の可否及び同項に基づく損害額)について

(1) 認定事実

訂正の上引用する原判決「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1の前提事実に加え、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められる。

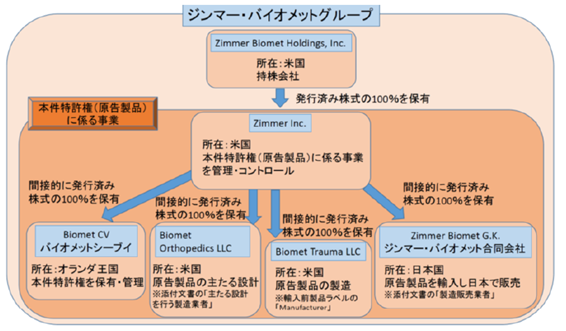

ア 一審原告は、米国法人であり上場企業であるZimmer BiometHoldings,Inc.を最終的な親会社とするジンマー・バイオメットグループに属する会社であり、同グループの知的財産権の一部を管理している。ジンマー・バイオメットグループは、平成27年6月に、Zimmer Biomet Holdings,Inc.(当時の名称はZimmer Holdings,Inc.)が、LVB Acquisition,Inc.の株式を取得したことにより形成された。(甲17、25、26)

イ Zimmer Biomet Holdings,Inc.が発行済株式の100%を有する米国法人であるZimmer Inc.は、一審原告(オランダ王国法人。なお営業所は頭書住所に所在する。)、Biomet Orthopedics LLC(米国法人)、Biomet Trauma LLC(米国法人)及びジンマー・バイオメット合同会社(日本国法人)につき、発行済み株式の100%を間接的に保有している。(甲25、26)

ウ 本件特許権の実施品である一審原告製品(DVRアナトミックプレート及びDVR ePAKシステム)の製造・販売に係る事業は、上記イの各法人が分担して遂行しており、具体的には、一審原告が本件特許権の管理及び権利行使、Biomet Orthopedics LLCが一審原告製品の主たる設計、Biomet Trauma LLCが一審原告製品の製造、ジンマー・バイオメット合同会社が一審原告製品を日本国内に輸入し、販売しているが、これらの事業の遂行は、全てZimmer Inc.による管理及び指示の下で行われている。なお、Zinmmer Biomet Holdings,Inc.は、一審原告製品の製造販売に係る事業を含むトラウマ事業についての収益を公開している。(甲17、22~26)

(2) 特許法102条2項の適用の可否について

ア 特許法102条2項は、「特許権者…が故意又は過失により自己の特許権…を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者…が受けた損害の額と推定する。」と規定する。特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。そして、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきである。

イ これを本件についてみると、一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一審被告製品1~3と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはジンマー・バイオメット合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、前記(1)のとおり、一審原告は、その株式の100%を間接的に保有するZimmer Inc.の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしており、グループ会社が、Zimmer Inc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して製造した一審原告製品を、同一グループに属する別会社が、Zimmer Inc.の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して一審原告製品の販売をしているのであるから、ジンマー・バイオメットグループは、本件特許権の侵害が問題とされている平成28年7月から平成31年3月までの期間、Zimmer Inc.の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができる。そうすると、ジンマー・バイオメットグループにおいては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被告製品1~3を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。

そして、一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記のとおり、ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外に本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許法102条2項を適用することができるというべきである。

(3) 推定の覆滅について

特許法102条2項における推定の覆滅については、同条1項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解されるところ、一審被告は、①本件特許権を保有・管理するだけの一審原告の利益は何ら害されていないこと、②競合する第三者の製品があること、③固定プレートの選択をする医師は、一審被告製品がなかったとするならば、他の一審被告の製品であるP-Plateを選択していたことが確実であることから、推定が覆滅されるべきであると主張する。

そこで検討するに、前記(1)で認定したジンマー・バイオメットグループの一審原告製品に係る事業遂行の状況を踏まえると、本件特許権を第三者が侵害することによって一審原告製品の売上げが減少して、ジンマー・バイオメットグループの利益が減少し、その結果、本件特許権の保有による利益が帰属する一審原告の利益が害されたということができる。また、一審被告は、第三者の競合品の存在を指摘するものの、本件全証拠によっても、それらが本件特許権の特徴を具備する競合品であるのか、また、一審被告の指摘する競合品の存在が、一審被告製品が存在しなかったとした場合に一審原告製品の販売に影響するといえるかは必ずしも明らかではない。さらに、一審被告製品が存在しないとした場合に、医師がそもそも一審被告製品を販売していない一審被告の製品を選択すると認めるに足りる証拠はない。

そうすると、本件において特許法102条2項における推定を覆滅する事由があると認めることはできない。

【検討】

本判決は、本判決が認定した事実を前提として、「ジンマー・バイオメットグループは、本件特許権の侵害が問題とされている平成28年7月から平成31年3月までの期間、Zimmer Inc.の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行している」と評価し、「ジンマー・バイオメットグループにおいては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被告製品1~3を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。」と判断した。このように、本判決は一審原告ではなくグループに着目した上で、「一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にある」と、一審原告のグループにおける立場を確認し、特許法102条2項の適用を肯定した。

一方、原審(東京地判令和3年9月30日・令和元年(ワ)第14314号)は、以下のとおり、本判決とは異なる判断をしていた。

「 特許法102条2項は、特許権を侵害した者がその侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額は特許権者が受けた損害の額と推定すると定めるところ、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められる。

原告は、Zinmmer Biomet Holdings, Inc.を最終的な親会社とするジンマー・バイトオメットグループに属し、同グループの知的財産権の一部を管理する法人なのであって…、本件特許権に関し、その管理を超えて、何らかの製品の販売等をしていない。本件においては、被告による本件特許権の侵害行為がなかったならば原告が利益を得られたであろうという事情を認めることはできないとするのが相当である。したがって、原告の損害額の算定に当たり、特許法102条2項を適用することはできない。」

本件の原告を含むグループのような純粋持株会社に保有される企業グループや、企業の事業部門が100%子会社として分社化された企業グループにおいては、一体性をもって事業活動が行われることがある。このような企業グループにおいて、知的財産権を保有・管理する企業(A社)と知的財産権を実施した製品を販売する企業(B社)とが分かれている場合に、A社とB社が別法人であることを理由として、特許法102条2項の適用を常に否定するのは、形式的な判断といえ妥当でない。

本判決は、特許法102条2項の適用を肯定した事例判決ではあるものの、特許権者のグループ会社が特許権の実施品を販売している場合に特許法102条2項の適用を認めた点で興味深いことから紹介した。

以上

文責 弁護士・弁理士 梶井 啓順