【令和4年3月30日判決(知的財産高等裁判所 令和3年(ネ)第10049号、同年(ネ)第10069号】

【キーワード】

明細書の記載、技術的意義

【事案の概要】

本件は、発明の名称を「吹矢の矢」とする特許発明についての本件特許権を有する被控訴人(原審原告)が、控訴人(原審被告)に対し、控訴人が製造等する吹矢の矢である被告製品が本件特許の特許請求の範囲の請求項2の発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品(半製品を含む。)の廃棄を求めるとともに、民法709条に基づき、損害賠償金等の支払を求める事案である。

【争点】

本稿においては、被告製品の「楕円形」該当性についてのみ検討する。

【本件発明】

本件発明を分説すると、以下のとおりである。

A 吹矢に使用する矢であって、

B 長手方向断面が楕円形である先端部と該先端部から後方に延びる円柱部とからなるピンであって、該円柱部の横断面の直径が前記楕円形の先端部の横断面の直径よりも小さいピンと、

C 円錐形に巻かれたフィルムであって、先端部に前記ピンの円柱部すべてが差し込まれ固着されたフィルムと、からなり、

D 前記フィルムの先端部に連続して前記ピンの楕円形の部分が錘として接続された

E 矢。

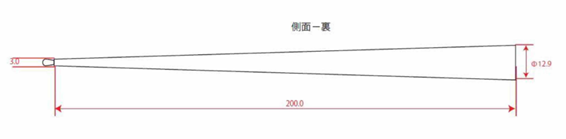

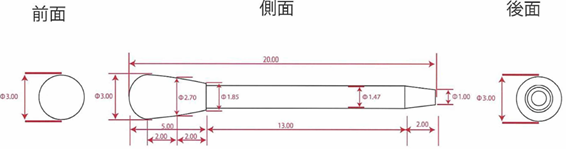

【被告製品】

【裁判所の判断】

本件では、原審(東京地判令和3年5月18日・平成31年(ワ)2675号)においても、同一の争点(被告製品のピンが、長手方向断面が「楕円形」(構成要件B、D)である先端部を有しているか)が判断され、かつ、本判決とは結論が逆になる判断をされていた。本判決の判断を理解する上で、原審の判断も重要となることから、上記争点に関する、原審の判断、本判決の判断を順に紹介する(以下、判決文に下線等を付し、また、明細書の図面を挿入した。)。

(原審の判断)

2 被告製品のピンが、長手方向断面が「楕円形」(構成要件B、D)である先端部を有しているか(争点1-1)について

⑴ 「楕円」とは、一般的に「円錐曲線(二次曲線)の一。幾何学的には一平面上で二定点(F、F’)からの距離の和(FP+F’P)が一定であるような点Pの軌跡。」を意味する(乙2)。また、「楕円形」について、「楕円状をなす形、あるいは、それに近い形。」(デジタル大辞泉)、「楕円のような形。また、そのような形のさま。小判がた。長円形。側円形。」(精選版日本国語大辞典)と説明されたりする(甲9)。

また、長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状のこたつの天板について、「楕円形こたつ」、「楕円形 たまご型 卵型天板」と記載されたり、長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状の水色の画像について、「楕円形ブルー水滴」と記載されたりしたものがある(甲10の1、4)。

これらによれば、「楕円形」は、一般的には、幾何学的意味での楕円の形のほか、水滴などともいわれるそれに近い形も含むものであり、また、長手方向の端が同じ曲率ではない形状も楕円形と呼ばれることがあるといえる。

⑵ 本件明細書には、「楕円形」の意義につき特段の定義はない。

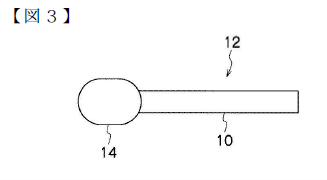

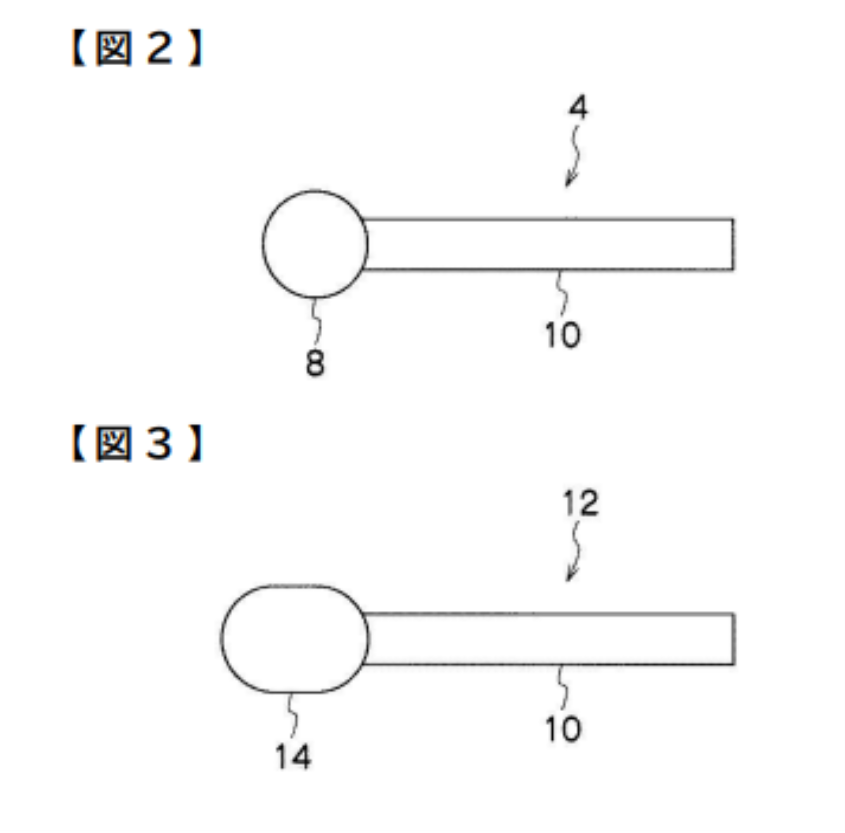

本件発明の実施例として、「楕円形ヘッド14」とそれと連続して後方に伸びる「円柱部10」を有する「楕円ピン12」が示され、その形状は【図3】のとおりである。この「楕円ピン12」は鉄製で一体成型されたことが記載されている(段落【0066】)。【図3】のとおり、「楕円ピン12」は、直線の上辺、下辺を有していて、幾何学的な楕円ではなく、楕円に近い形といえるものである。

なお、本件発明のピンは、先端部と先端部から後方に延びる円柱部とからなるが(構成要件B)、一定の強度が必要な吹矢の矢のピンにおいて、先端部と円柱部は、一点のみで接するものではなく、一定の範囲で接する。円柱部と先端部が接している部分について、円柱部を基準とすると、円柱部のうちの最も先端部側と接している部分まで円柱部が伸びているとみることができる。本件明細書の【図3】においても、円柱部と楕円型ヘッドは一定の範囲で接しており、円柱部が楕円型ヘッドの最も先端部側と接している部分を基準として、円柱部がそこまで伸びているということもできる。また、本件発明で先端部と円柱部の素材が異なることは定められておらず、実施例でも先端部と円柱部は鉄を一体成型したとされており、先端部と円柱部が材質等で限定されるものではない。

そして、前記1⑵に照らせば、本件発明の先端部を「楕円形」にした技術的意義は、「かえし」がないために矢が抜きやすいこと、上下方向の重心が均等であり、また、従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり、矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せることにあるといえる。

このうち円柱部との接合面の「角」は、被告製品のピンの先端部の根元側の径(1.6mm)と円柱部の径(1.45mm)との差(0.15mm)によって生じている極めて僅かな段差部分である(甲7の2、乙1)。その段差の小ささからも、被告製品を的や前の矢から引き抜く際に上記段差部分が抵抗になることはないと認められる。したがって、被告製品には、「かえし」があるとはいえない。なお、実際の被告製品では、吹矢として使用するためにピンの円柱部にフィルム(ポリプロピレン製、厚さ:約0.04mm)が複数回巻きつけられており、それによってピンの先端部の根元側の径(1.6mm)よりもフィルムを巻きつけた部分の方が大径(2.1mm)になっていて、該段差部分はフィルムにより全面的に隠れている(甲11)。

また、被告製品では、前記被告製品の先端部との円柱部との接合面が直線で結んだ形状とされている(構成b)のであるが、本件発明についても、前記⑵のとおり、円柱部が楕円型ヘッドの最も先端部側と接している部分まで伸びているとみると、その接合面は直線状であるということもできるのであり、本件発明で先端部と円柱部の材質等が異なることが定められているわけではないことにも照らし、この点において、本件発明の被告製品との間に差はないということが相当と解される。

さらに、被告製品では、前部が曲率の緩い曲線形状、後部が略円錐形となるように円弧を描いている。しかし、楕円形については、幾何学的意味での楕円の形のほか、それに近い形も含むものであり、水滴と似た形状など、長手方向の端が同じ曲率ではない形状も楕円形と呼ばれることもある(前記ア)。そして、本件明細書によっても、本件発明の「楕円形」は幾何学的意味での楕円に近い形を含む。また、本件明細書によれば、本件発明の先端部は「楕円形」とすることで、「かえし」がなくなるほか、上下方向の重心が均等であり、従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり、矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せるという技術的意義を有するところ、構成bを有する被告製品の先端部も同じ効果を奏するものであり、被告製品の先端部は、本件発明においては、楕円に近い形であるとして「楕円形」(構成要件B、D)の先端部であるということが相当と解される。

⑷ 被告は、本件発明の先端部の「楕円形」について、①両端が同じ形状の丸みを備えており、②長手方向中央部に重心の位置があり、③中央部で縦に分割した場合、両分割片同士が同一の形状(線対称)を満たすものというと主張する。

しかし、本件発明では「楕円形」の先端部だけが独立して存在するわけではなく、その後方には円柱部が伸びていて、先端部と円柱部が一定の範囲で接していること、本件発明における先端部を「楕円形」としたことの技術的意義に照らすと、上記⑶のとおり解することができ、被告が主張するように限定することには理由がない。被告の上記主張は採用できない。

(本判決の判断)

3 争点1-1(被告製品のピンが、長手方向断面が「楕円形」(構成要件B、D)である先端部を有しているか)について

(1) 「楕円形」の一般的な意味について

ア 「楕円形」とは、「楕円状をなした形」をいい、「楕円」とは、「円錐曲線(二次曲線)の一つ。幾何学的には、一平面上で二定点(F、F’)からの距離の和(FP+F’P)が一定であるような点Pの軌跡。」を意味する(「広辞苑 第六版」(平成20年1月11日発行、株式会社岩波書店)1705頁、乙2参照)。この点、被控訴人が提出するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠(甲2。令和元年5月30日印刷)では、「楕円形」について、「楕円状をなす形、あるいは、それに近い形。」(デジタル大辞典の解説)、「楕円のような形。また、そのような形のさま。小判がた。長円形。側円形。」(精選版日本国語大辞典の解説)とされている。

上記を踏まえると、一般に、「楕円形」とは、「楕円状をなした形」をいい、幾何学上の楕円の形状がそれに含まれることはもとより、同形状とは異なるがそれに近い形についても用いられる語であると解される。

もっとも、幾何学上の楕円の形状とは異なるがそれに近い形として、どのような形が「楕円形」に含まれるか、「楕円形」の意味の外延は、上記の辞書的な意味からは明確とはいえない。

イ 上記に関し、「卵形(たまごがた)」は、「鶏卵に似た楕円形。」を意味する語である(上記「広辞苑 第六版」1756頁、甲78参照)。なお、被控訴人が提出するウェブサイト「コトバンク」における検索結果に係る証拠(甲77。令和3年7月29日印刷)では、「卵形(たまごがた)」について、「鶏卵のような楕円形。また、そのような形のもの。たまごなり。」(精選版日本国語大辞典の解説)、「鶏卵に似た楕円形。たまごなり。らんけい。」(デジタル大辞典の解説)とされている。

また、「卵形(らんけい)」は、「たまごのような形。たまごがた。」を意味する語である(上記「広辞苑 第六版」2933頁)。なお、上記証拠(甲77)では、「卵形(らんけい)」について、「卵のような形。楕円の一方が少し細くなっている形。たまごがた。」(精選版日本国語大辞典の解説)、「卵のような形。たまごがた。」(デジタル大辞典の解説)とされている。

そうすると、「楕円形」の語は、「卵形」を含むものとして用いられることもあるものの、他方で、前記アの「楕円形」の意味において、「卵形」と同義である旨の説明はもちろん例示としても「卵形」という説明がみられないことや、上記のとおり、「卵形」の意味においても、限定なしで「楕円形」と同義であることは何ら示されず、「鶏卵に似た」、「鶏卵のような」といった限定を付して「楕円形」という語が用いられたり、「楕円の一方が少し細くなっている形」との説明がされていることも踏まえると、「楕円形」は本来的な意味として「卵形」を含むものではないとみられるところである。

ウ 以上によると、「楕円形」の語は、幾何学上の楕円の形状及びそれに近い形をいうものであるが、当該楕円の両端(当該楕円とその長軸が交わる2点をいう。)付近の曲線を比較した場合に、その一方の曲率が他方の曲率より小さい形状(「卵形」など。当事者の主張における「長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状」。以下「曲率に差のある形状」という。)を含むものとして「楕円形」の語が用いられているか否かは、明細書(図面を含む。)における当該「楕円形」の語が用いられている文脈等を踏まえて判断する必要があるというべきである。

エ これに対し、被控訴人は、「楕円形」の語が卵形等を含むものであると主張して、インターネットでの画像検索の結果(甲10の1~6)やウェブサイト等における語の使用例(甲79~84)を指摘するが、それらは一般に「楕円形」の語がどのような形を説明する際に用いられているかといった事情を示すものにすぎず、「楕円形」の語が上記各証拠で示される各種の形をその意味として当然に含むことを示すものとは解されない。

(2) 本件明細書における「楕円形」の語について

ア 本件明細書に、「楕円形」の意味について説明する記載等は見当たらない。

ただし、請求項1の発明においては先端部が「球形」とされ、本件明細書でも「球形」と「楕円形」が使い分けられていることを踏まえると、少なくとも、本件発明の「楕円形」は、円形(球形の断面)を含むものではなく、円形を含み得るような広い意味の語ではないことは理解されるといえる。

イ(ア) 訂正の上引用した原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の1(2)を踏まえると、本件発明が解決しようとする課題は、従来技術について、矢の先端部に「かえし」が存在することにより生じていた、①矢を的から外すときに丸釘のピンだけ的に残ってフィルムだけ引き抜かれてしまうという課題と、②ダブル突入の場合に後ろの矢を引き抜くときにフィルムが丸釘のピンから抜け、後ろの矢のピンが前の矢のフィルム内に残ってしまうという課題(以下、併せて「ピン抜けの課題」という。)のほか、矢の先端部の頭部と円柱部の位置のずれやフィルムの重なりにより生じていた、③上下方向の重心に偏りがあるという課題(以下「重心の課題」という。)であると解される。

(イ) 本件発明の「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状は、ピン抜けの課題の原因が先端部の「かえし」の存在にあったとされていることを踏まえると、ピン抜けの課題の解決手段の一つとして採用されたものと理解されるところ、「かえし」の存在をなくすという観点からは、先端部の形状は、幾何学上の楕円の形状で足り、曲率に差のある形状である必要はない。したがって、ピン抜けの課題の解決手段の一つであるという事情は、本件発明における「楕円形」の語が、曲率に差のある形状を含むというべき積極的な事情には当たらない。むしろ、曲率に差のある形状とした場合、具体的な形状次第では、的やダブル突入の場合の前の矢のフィルムに曲率の差のある形状の先端部が残ってしまうという可能性が別途生じ、ピン抜けの課題の解決に支障が生じ得るともいえるところである。この点、本件明細書には、先端部の形状について、「楕円形」としてどのような範囲内のものであればピン抜けの課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は、何ら記載されていない。

他方、本件明細書上、重心の課題の解決と「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状との関係は明確ではないが、重心の課題の原因の一つとして、矢の先端部の頭部と円柱部との位置のずれが挙げられていることのほか、本件発明の効果等に関し、請求項1の発明に係る実施例についてのものではあるものの、「ピンを従来の丸釘から先端球形に変更することによって矢の長手方向の重心位置を矢の先端方向に寄せることができた」ことが記載され、その変形例が本件発明に係るもので、上記実施例と同様に従来の矢の丸釘と比較した丸ピンの重量等について具体的な記載がされていることも考慮すると、「長手方向断面が楕円形」という先端部の形状は、円柱部との位置のずれを解消しやすく、また、上下方向の重心に偏りがなく、かつ、従来の丸釘よりも先端部が後ろに長い形状であるために先端部が相対的に重くなるといった観点から、重心の課題の解決手段の一つとして採用されたものと理解することもあり得る。しかし、そのような観点からも、先端部の形状は、幾何学上の楕円の形状で足り、曲率に差のある形状である必要はない。むしろ、曲率に差のある形状とした場合、具体的な形状次第では、円柱部との位置の調整が困難になったり、上下方向の重心に偏りがなく、かつ、先端部が相対的に重くなるといった特徴が十分に発揮できなくなり、重心の課題の解決に支障を生じ得るともいえるところである。この点、本件明細書には、先端部の形状について、「楕円形」としてどのような範囲内のものであれば重心の課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は、何ら記載されていない。

ウ 本件発明の実施例は、本件明細書の【0065】~【0069】及び【図3】のとおりであり、先端部の長手方向の断面は、請求項1の発明の実施例(同【図2】)の先端部の形状である「球形」の長手方向の断面である円を左右(矢の進行方向からすると前後)に二つに分割してその間に長方形を挟み込んだような形(換言すると、「円」を左右に引き伸ばしたような形)であって、「小判型」や「俵型の断面」などというべきものであり、幾何学上の楕円の形状とは異なるものの、長手方向の両端の曲率を同じくするものである。上記の形については、本件明細書に実験結果が記載されており、また、前記イ(イ)で指摘したような、ピン抜けの課題の解決や重心の課題の解決に支障を生じ得るといった事情も認め難いものといえる。

(3) 構成要件B及びDの「楕円形」の意味及び文言侵害の成否について

ア 前記(1)及び(2)の点を踏まえると、構成要件B及びDの「楕円形」は、幾何学上の楕円の形状や、本件発明の実施例の形のような、楕円に近い形状であって長手方向の両端の曲率を同じくする形状は含むものと解される一方で、曲率に差のある形状は含まないものと解するのが相当である。なお、これと異なる技術常識を認めるべき証拠もない。

イ 被告製品のピンの先端部は、「長手方向断面が、前部が曲率の緩い曲線形状、後部が略円錐形となるように円弧を描き、後部の円柱部との接合面が上下に角を有し、前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部」(構成要件b)であり、曲率に差のある形状の一端を更に一定の範囲で切断した形状というべきものであるから、構成要件B及びDの「楕円形」には含まれない。

したがって、被告製品が、文言上、本件発明の技術的範囲に属するとは認められない。

ウ 被控訴人は、曲率に差のある形状のピンの先端についても、①「かえし」がないため矢が抜きやすいこと、②上下方向の重心が均等であり、また、③従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり、矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せることという本件発明の技術的意義を満たすものであるから構成要件B及びDの「楕円形」に含まれると主張するが、前記(1)及び(2)で認定説示した点に照らし、上記①~③を満たすことから直ちに上記「楕円形」に含まれるということはできない(なお、被控訴人の上記主張によると、請求項1の発明に係る「球形」が、同時に本件発明に係る「楕円形」に含まれることとなり得、この観点からも上記主張は相当といい難い。)。

また、被控訴人は、本件で問題になっているのは、一般的に楕円形といえばどのような形を最初に思い浮かべるかではなく、卵形や涙滴型のような、長手方向の端の一方が他方よりも緩い曲率の形状を「楕円形」と表現するのか否かであると主張するが、被告製品の先端部の形状が本件発明の構成要件B及びDの「楕円形」に含まれるかという判断に先立って、まず、本件発明の構成要件の解釈として構成要件B及びDの「楕円形」の意味が問題となるのであるから、被控訴人の上記主張は、その前提を誤るものといえ、前記ア及びイの判断を左右するものではない。

【検討】

本判決と原審の判断とでは、構成要件B、Dの「楕円形」が、幾何学上の楕円の形状がそれに含まれ、同形状とは異なるがそれに近い形についても用いられる語であると解される点については、同じである。

一方、「同形状とは異なるがそれに近い形」として、どの範囲まで含むのかという点について違いがある。

原審は、「長手方向の端が同じ曲率ではない形状も楕円形と呼ばれることがある」こと、また、「本件発明の先端部を『楕円形』にした技術的意義は、『かえし』がないために矢が抜きやすいこと、上下方向の重心が均等であり、また、従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり、矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せることにあるといえる」こと、「被告製品の先端部も同じ効果を奏するものであ」ることから、被告製品の先端部は、「楕円形」(構成要件B、D)の先端部であるということが相当と解されると判断した。

一方、本判決は、当該楕円の両端(当該楕円とその長軸が交わる2点をいう。)付近の曲線を比較した場合に、その一方の曲率が他方の曲率より小さい形状を含むものとして「楕円形」の語が用いられているか否かは、明細書(図面を含む。)における当該「楕円形」の語が用いられている文脈等を踏まえて判断する必要があるとした上で、本件明細書には、先端部の形状について、「楕円形」としてどのような範囲内のものであればピン抜けの課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は、何ら記載されていないこと、本件明細書には、先端部の形状について、「楕円形」としてどのような範囲内のものであれば重心の課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は、何ら記載されていないこと等から、曲率に差のある形状は含まないと判断した。

このように、原審は、技術的意義を検討し、被告製品の先端部も同じ効果を奏するから、被告製品の先端部は、「楕円形」(構成要件B、D)の先端部であると判断しており、「楕円形」の意義を積極的には解釈していない。つまり、「楕円形」として、どのような形状が含まれ、どのような形状が含まれないのかは判断していない一方、本判決は、「楕円形」として、曲率に差のある形状は含まないと判断している点に違いがある。

本判決は、被控訴人の、曲率に差のある形状のピンの先端についても、①「かえし」がないため矢が抜きやすいこと、②上下方向の重心が均等であり、また、③従来技術の釘形状の先端部と比べて錘として重くなり、矢全体の長手方向の重心を前寄りに寄せることという本件発明の技術的意義を満たすものであるから構成要件B及びDの「楕円形」に含まれるとの主張に対し、上記①~③を満たすことから直ちに上記「楕円形」に含まれるということはできないと判断している。やや厳しい判断のようにも思えるが、「本件明細書には、先端部の形状について、『楕円形』としてどのような範囲内のものであればピン抜けの課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は、何ら記載されていない。」、「本件明細書には、先端部の形状について、『楕円形』としてどのような範囲内のものであれば重心の課題が適切に解決されるかの判断の資料となり得るデータ等は、何ら記載されていない。」といった本判決の判示内容からすれば、「楕円形」として、どのような形まで含むのか外縁が明らかでない点を重視したのだと思われる。

もしも上記①~③の技術的意義がある形状を権利範囲に含めるのであれば、どのような形状を含むのか外縁が明らかになるように、明細書(図面含む)に例を記載した上で、「楕円形」の意義を定義し、併せて、機能的クレームの独立請求項も設けておくことが考えられる。

本判決は事例判決であるものの、特許請求の範囲に形状を含む場合の明細書の記載に参考になると思われることから、紹介した。

以上

文責 弁護士・弁理士 梶井 啓順