【令和5年10月18日(東京地裁 令和3年(ワ)第25324号 損害賠償請求事件)】

【キーワード】

不正競争、形態模倣、デッド・コピー、ファッションデザイン、衣服、ドレス

【事案の概要】[i]

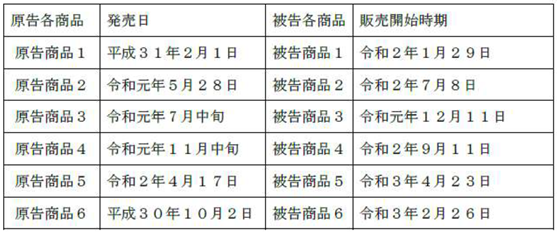

原告は、女性用ファッションドレス6点(以下、各ドレスを下記の数字に従って「原告商品1」等といい、原告商品1ないし6を総称して「原告各商品」という)を製作し、それぞれ下記「発売日」欄記載の日に販売開始した。一方、被告は、同じく女性用ファッションドレス6点(以下、各ドレスを下記の数字に従って「被告商品1」等といい、被告商品1ないし6を総称して「被告各商品」という)を第三者に製作させて輸入し、それぞれ下記「販売開始時期」欄記載の日に販売開始した。原告は、被告各商品が、対応する原告各商品の形態を模倣しており、被告各商品の販売が不正競争防止法(以下「法」という)2条1項3号の不正競争(商品形態模倣行為)に該当するとして、被告に対し損害賠償を請求した。

|

原告各商品と被告各商品の販売開始時期 |

本稿では、被告各商品の形態が、それぞれに対応する原告各商品の形態を「模倣した」(法2条1項3号)といえるか、特に両者が「実質的に同一の形態」(同2条5項)といえるかついて触れたい。

【判旨(概要)】

結論としては、裁判所は、被告商品1ないし5は、対応する原告商品1ないし5と「実質的に同一の形態」であると判断したが、原告商品6及び被告商品6の形態の実質的同一性は否定した。この点、原告商品4と被告商品4、並びに、原告商品6と被告商品6については、いずれもデザインの相違度合は大きく変わらない印象であるが、両形態の実質的同一性について異なる判断が下されたため、本稿で取り上げることとしたい。

1.原告商品4と被告商品4

| 原告商品4(正面視のみ)と被告商品4(正面視のみ)の比較 | |

|

|

「原告商品4と被告商品4は、その基本的形態において一致しており、具体的形態についても、スカートのギャザーの配置が同一であり、原告商品4と被告商品4の形状はほぼ同一であるといえる。被告商品4では、原告商品4と異なり、リボンとドレスの布の色が異なるが、・・・ドレスと同種の布が用いられている印象を受け、その形状もほぼ同一であり、ドレス全体の印象に与える影響は大きいとはいえない。その他の相違点は、いずれも指摘されて初めて気が付くようなささいな違いにすぎない。原告商品4では、アメリカン・スリーブのドレスに首元にリボンと斜めの帯状の布を腰に配置している部分が特に目を引くところ、被告商品4はこれらの点において原告商品4と一致している。」

2.原告商品6と被告商品6の比較

| 原告商品6と被告商品6 | |

|

|

|

|

「原告商品6では、ワンショルダーネックのドレスの周縁と一体となるようにドレス生地と同一の生地でリボンのモチーフを配置し、リボンの結び目に当たる部分にたすき状に同一生地で、リボンと基本的に同じ幅の帯状の生地を配置している部分が特に目を引くのに対し、被告商品6では、このリボンの結び目にあたる部分に、リボンの生地に比して細い帯状にビジューが配置されている。原告商品6では、生地の質感がいずれもドレス生地と同一で、リボンとたすき状の生地に主従がなく、これらがドレス生地と一体となっているような印象を与えるのに対し、被告商品6ではたすき状の部分を比較的細くした上でビジューを施すことで、たすき状の部分のみがドレス生地及びリボンの部分から浮き上がって目立つ構成になっている。これらはいずれも商品で目を引く特徴がある部分における違いであり、またその違いも相当に大きいものといえる。そうすると、これらにより、被告商品6は原告商品6と異なる印象を与えるものとなっている。」

【若干のコメント】

商品形態模倣行為の「模倣」(特に「実質的に同一の形態」であるか)の判断について、ファッションデザインの模倣性が争われた裁判例の傾向としては、基本的には需要者の視点に立ち、需要者に与える印象を基準として判断するものが多い。本件も、比較対象となる各商品それぞれの形態の一致点と相違点を分析した上、相違点について「需要者が通常の用法に従った使用に際してこれらの違いを直ちに認識することができる」といえるか否かで判断している点では、同様の判断手法を採用する。本稿で取り上げた原告商品4と被告商品4の認定、並びに、原告商品6と被告商品6の認定を比較検討することは、需要者基準から結論を導く分水嶺を把握するために良い素材となると考えた。

裁判所は、原告商品6と被告商品6それぞれの形態の相違点について、特に、①リボンの生地に比して配置されたビジューの有無に加え、②たすき状の部分のみがドレス生地及びリボンの部分から浮き上がって目立つか否かを考慮し、被告商品6は原告商品6と異なる印象を与えるとしたが、需要者基準によれば妥当な判断であろう。さらに、仮に前記「②」の相違点が存在しないと想定した場合でも、いずれに転ぶか微妙なところであるが、他の細かい相違点も踏まえ総合考慮すれば、実質的同一性が否定される判断となる余地はある(ただし、筆者は異なる見解である)。

以上のとおり、需要者基準を採用した場合、例えば、装飾のないオリジナル商品に前記「①」の様な装飾を付加したり、又は、オリジナル商品に比べ色彩や質感の異なる安価な生地を用いたりするだけであっても、需要者に異なる印象を与えるといえれば、実質的同一性が否定される場合がある。これに対して、(先行)開発者の利益保護という不正競争防止法2条1項3号の趣旨も踏まえ、開発者基準を採用する見解もある[ii]。特に後行開発者基準の場合、需要者の印象に影響を与える相違点があっても、後行開発者において容易な改変等に基づくといえれば、実質的同一性は肯定される余地がある。

[i] 「⑴」ないし「⑶」に掲載する画像及び対比表は、いずれも裁判所ウェブサイトより抜粋

[ii] 不正競争防止法第2条第1項第3号の趣旨から開発者基準説に言及するものとして、田村善之「商品形態のデッド・コピー規制の動向-制度趣旨からみた法改正と裁判例の評価-」知的財産法政策学研究25号60頁-61頁(2009)、蘭蘭「商品形態の実質的同一性判断における評価基準の構築-近時の裁判例を素材として-」知的財産法政策学研究25号88頁-92頁(2009)、山 本真祐子「デッドコピー規制における実質的同一性判断-衣服デザインに関する事例分析を通じて-」知的財産法政策学研究58号103頁-118頁(2021)、等ご参照。なお、東京地判平成14年11月27日(平成13年(ワ)27144号、RyuRyu)で争われた商品のうち、原告商品4と被告商品4とは形状、色彩、装飾はほぼ同じであるものの、前者は袖なしで後者は長袖であるという点で、需要者視点からは明らかに異なる印象を与えるにもかかわらず、実質的同一性が肯定された事案である。

以上

弁護士 藤枝典明